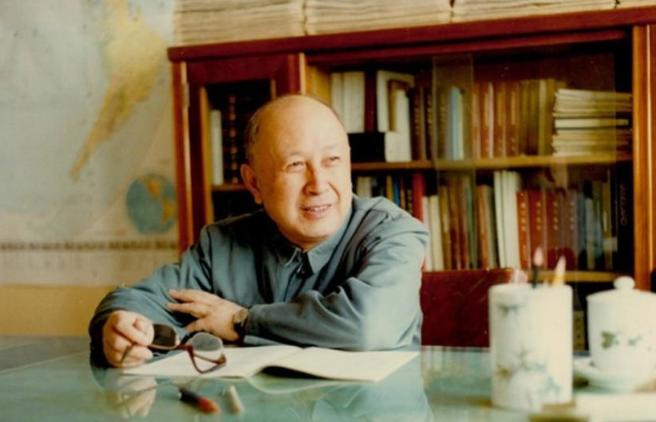

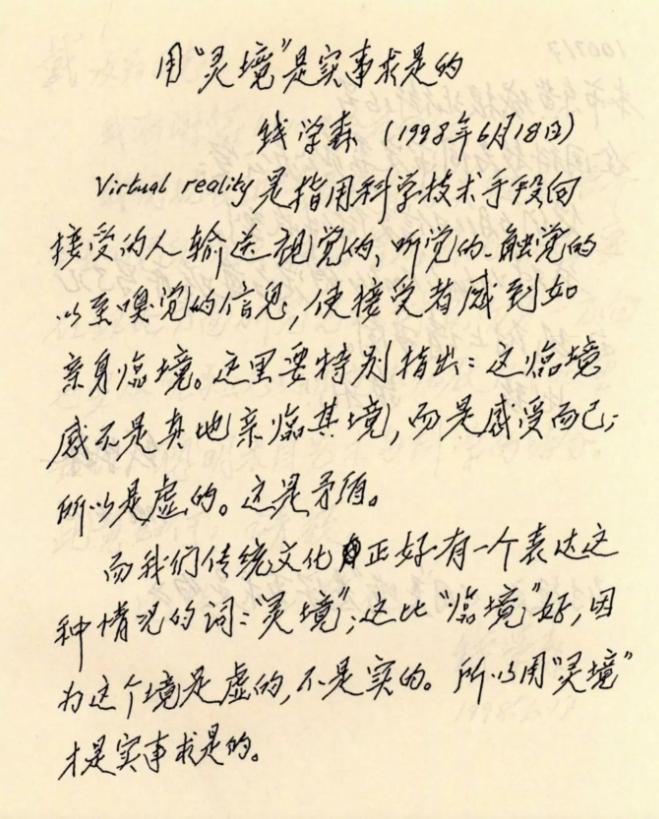

1985年,钱学森在看到很多生硬的汉译科技名词的时候,强调:我们的词语不光给现在人看,也要留给后人看的,要根据汉语习惯定名,要让人一看就有中国味!1990年钱学森曾将VR(虚拟现实)翻译成灵境,比元宇宙这个称呼要好的多了。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 在“元宇宙”成为热词的今天,几乎每一场科技论坛、每一篇未来展望的文章都离不开这个词汇,从沉浸式体验到数字化生存,似乎一切都被包装进这个看似前沿又有些空洞的词里。 但很多人并不知道,在三十多年前,中国科学家钱学森早已为这种虚拟技术预设了一个更具文化意蕴的名称——“灵境”。 时间回到1990年,彼时的虚拟现实尚属冷门领域,在一次致信“863计划”专家组的交流中,钱学森提出了“人为景境”与“灵境”两个译名设想。 他更偏爱“灵境”,并在信中称赞其“特别有中国味”,不是偶然的措辞,而是一位科学家出于深思熟虑之后的语言选择。 钱学森长期以来都在强调一个观念:科技词汇不是纯技术的产物,它们也是文化的容器,是语言对时代精神的回应,他对生硬译名的抵触由来已久。 早在1985年,他在一次会议中看到不少科技术语照搬英文拼写后的中文音译,面露不悦,语气坚定地指出:我们的词语,不光是现在人在用的,也要留给后人,要看得懂,听得顺,要有中国味。 语言不是死物,是千年传承,是文化气韵的血脉,怎么能用冰冷的直译方式敷衍了事? 他的理念并非纸上谈兵,“激光”替代“镭射”,“航天”取代“空间”,这些早已成为人们日常认知中的科技词汇,背后都是钱学森对于中文语境中词义与文化联想的深入考量。 他讲究“激”之以能、“光”之以行,“航”贯寰宇、“天”指高远,每一个字都经过斟酌,既有科技属性,也有中国文脉的气息,他认为语言不仅要功能准确,还要有美学温度。 “灵境”二字亦是如此,“灵”本就带有超脱物理的意味,通于神秘、智慧与通感;“境”则具空间之象,象征着身心沉浸与感知维度的拓展。 组合在一起,不但表达了虚拟现实的沉浸式体验,也为其赋予了一种诗意与哲思,这样的译名,放在中国这样一个文化传统深厚的社会里,显得尤为契合。 可惜的是,这个词最终没能走进大众视野,“虚拟现实”成为了官方统一译名,不少专家担心“灵境”会引起误解,甚至被误读为玄学名词,不便在学术领域广泛应用。 同时,技术尚未成熟,社会对这类体验的理解有限,“灵境”所蕴含的意境反而难以传播,取而代之的“虚拟现实”,虽直白明了,却毫无文化温度。 如今,“元宇宙”走红,在某种程度上再次暴露了命名背后的文化缺失,这个由英文metaverse音译而来的词汇,用词冷峻,构造西化,很难让人从语言本身感受到其中的意象或文化背景。 一些人甚至将其当作资本炒作的幌子,距离真正的技术核心越来越远,这个词汇火了,但并不稳固,它就像一个空壳,缺少根系。 从“灵境”到“元宇宙”,我们经历了三十年的科技飞跃,却在语言层面做出了令人遗憾的妥协,科技本应是国家文化影响力的延伸,一种命名方式,往往是话语权的投射。 当我们将自己的语言体系让位于西方表达时,实际也交出了部分解释未来的能力,钱学森深谙这一点,他在晚年不止一次呼吁科技命名应当自信、自觉,要有骨气也有气质。 他不仅仅是一位工程科学家,他的视野早已越出实验室,面对快速变革的时代,他希望科技与文化并行,希望每一个新技术背后,都有我们自己的语言符号,而这种符号,不只是工具,更是一种认同的投射,一种自我叙述的勇气。 如今再提“灵境”,也许更多是出于怀念,但那份对中文之美的坚持,对文化自信的执着,对科技未来的深情厚望,依然应当在当下唤起更多共鸣。 不是为了翻旧账,而是为了提醒我们:那些看似“微不足道”的词语,其实正是国家精神的一部分。 这不是一位老科学家留下的孤注一掷,而是一次未竟的文化工程,他用命名的方式,留下了一盏灯,照亮的是技术背后的文明坐标。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信息来源:光明日报2021.12.27《从“灵境”谈起,钱学森科技名词“中国味”的战略考量》