3·11东日本大地震14周年 2011年3月11日14时46分,日本东北部太平洋海域发生里氏9.0级强烈地震,引发的巨大海啸席卷岩手县、宫城县、福岛县等多地,并导致福岛第一核电站发生核泄漏。包括间接死亡人数在内,“3.11”大地震已造成超两万人死亡或下落不明,另有近50万人流离失所。时至今日,仍有许多民众或承受着辐射造成的病痛,或被迫放弃家园,在其他地方勉强维持生计。

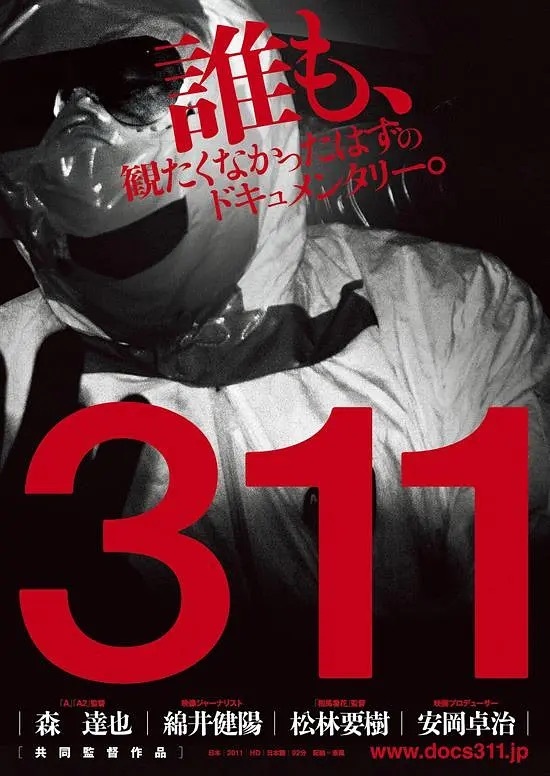

东日本大地震后,电影制作人迅速涌入灾区,用镜头记录灾难的同时,也陷入了伦理争议。森達也的《311》(2011)作为首批纪录片,因拍摄手法对受访者造成的侵扰而引发了观众与当地人的愤怒;山形国际纪录片电影节在灾后仅仅7个月密集展映了29部相关作品,几年之内,市场上充斥着由经验丰富的导演和业余电影人拍摄的诸多作品。

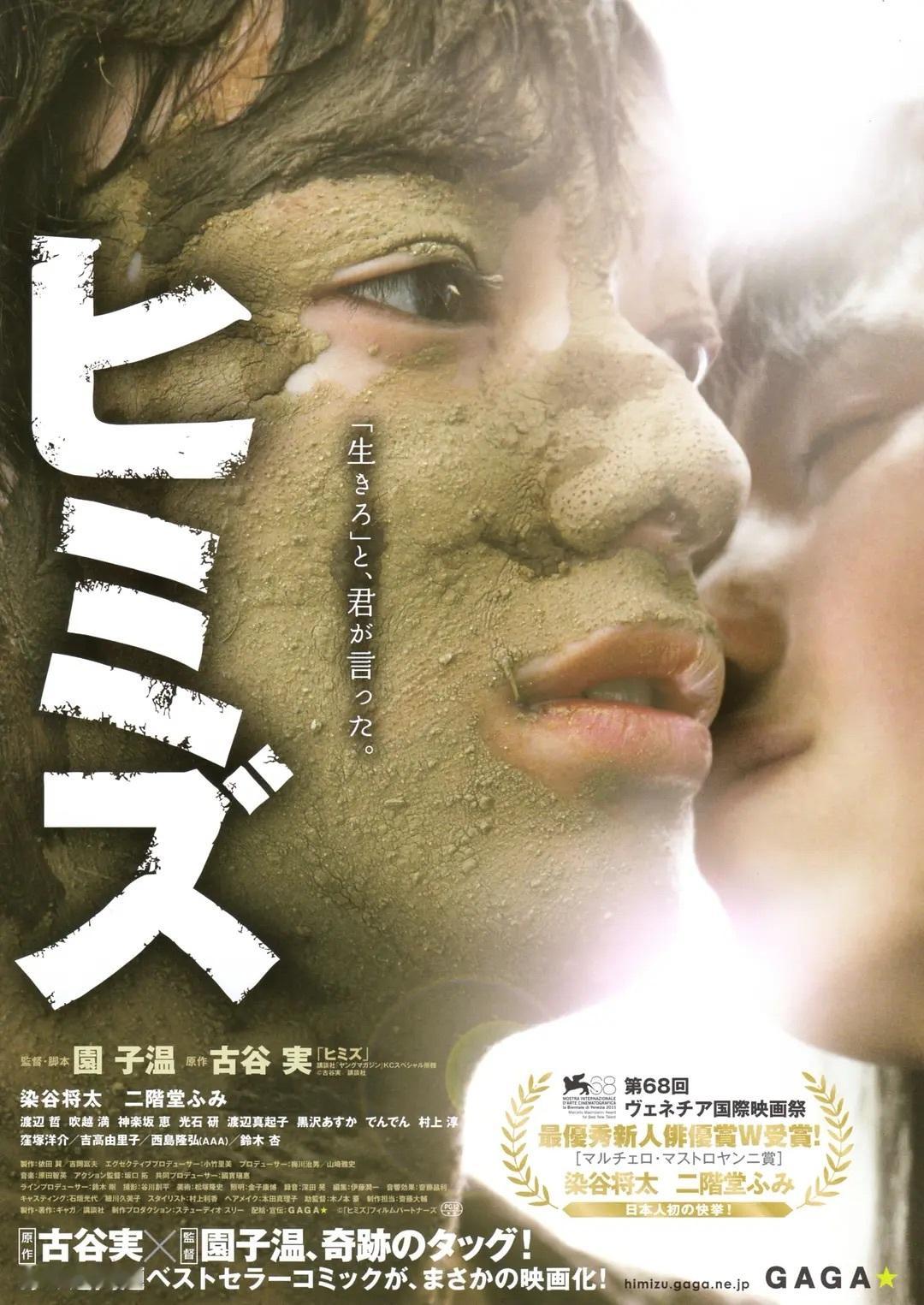

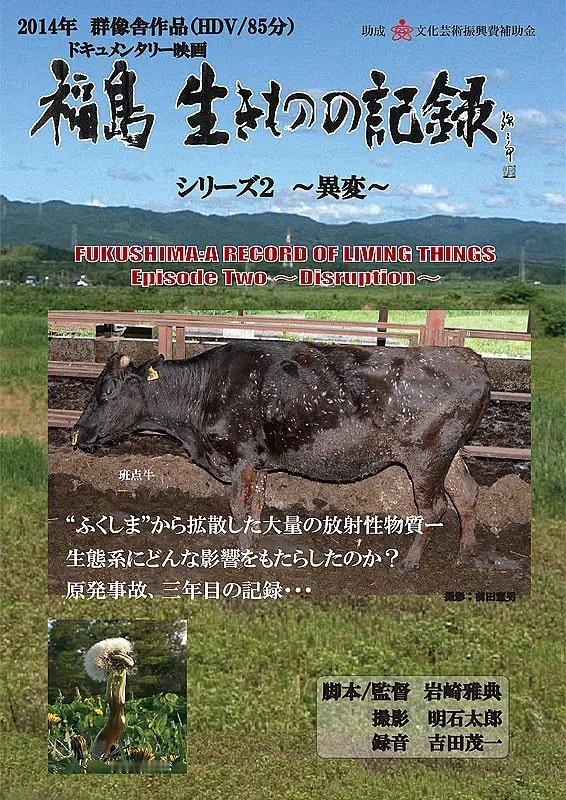

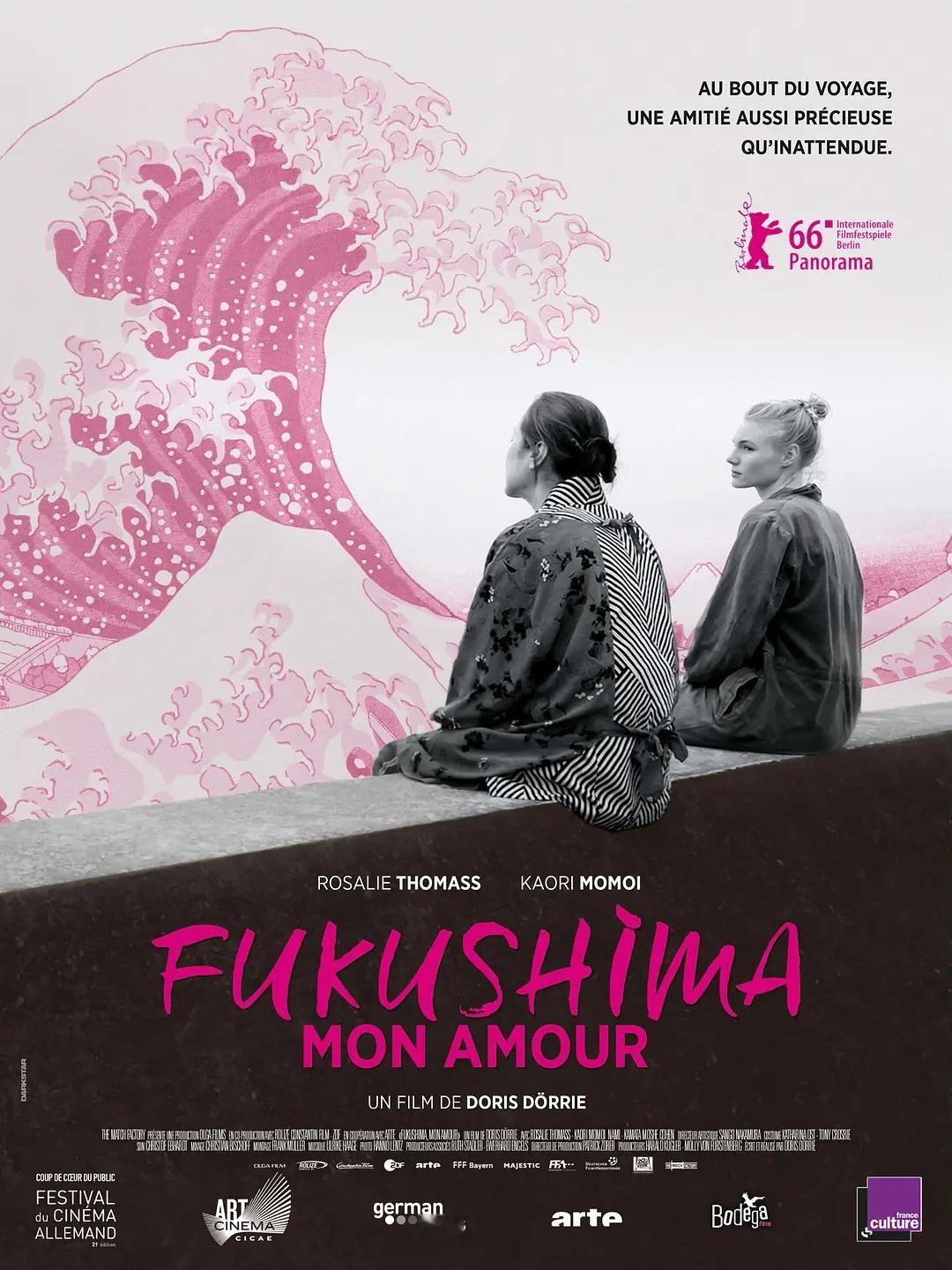

大宫浩一的《无常素描》(2011)以平民视角凝视海啸侵袭后的废墟;滨口龙介和酒井耕联合执导的东北纪录片三部曲之《海浪之声》气仙沼篇、新地町篇(2013)捕捉灾民的对话、倾听幸存者的独白;岩崎雅典《福岛:生物记录》(2013-2017)年复一年追踪被遗弃动物的命运。而园子温以《庸才》(2011)、《希望之国》(2012)直面核辐射危机,更借《悄然之星》(2015)将荒芜的海岸线投射为星际废土,暗喻创伤的永恒性。多丽丝·德里在谈及《福岛之恋》(2016)的制作时亦说,“一切都是真实的。我们的主要拍摄地点距离第一核电站仅11公里。”

另一方面,“3·11”事件激发了持续存在于日本文学和流行文化中的末日焦虑。这种焦虑在庵野秀明和樋口真嗣的《新哥斯拉》(2016年)中得到了强调,片中的怪兽作为核威胁的化身,并没有被杀死或击退,而只是被冻结了;在影片的结尾,它仍然矗立在东京的中心,提醒着人们这座城市可能遭受的破坏。

福岛禁区与末日影像的互文,让电影人不得不在历史阴影中创作。被辐射的城镇既似战争疮疤,又如科幻片场。这种美学化处理,既填补了主流叙事的空白,也引发了“消费苦难”的批评。但无可否认,正如二战重塑了日本电影血脉,3·11正催生新的影像语法——它迫使镜头直面人类选择的代价,并将持续在银幕上低鸣:灾难从未真正退场。

参考: