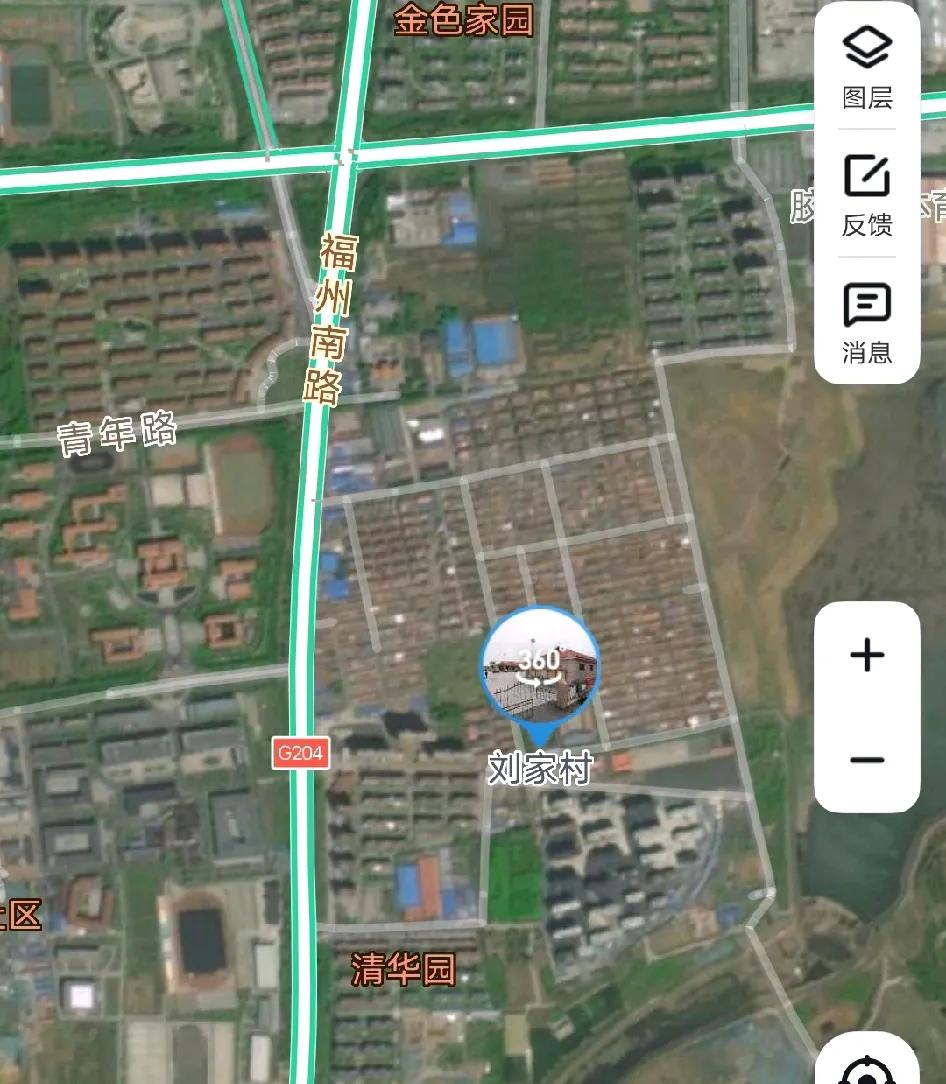

刘家村位于青岛胶州市三里河街道办事处东南部,距办事处驻地4公里,东靠青年水库,西邻中赵家庄,南邻九龙街道办事处徐家村,北靠香港路。全村有高、刘、王、张、孙、法、付、纪等姓。高、刘、王姓人口较多,分别占22.3%、19.5%、8.5%。 据该村《刘氏家谱》记载:刘姓宋朝时由四川成都迁入山东德州,明初迁入胶 州灵山卫,又于明中期迁于此地,聚成村落,命名为“刘家村”。随后,张、高、王、孙等姓陆续迁居该村。 刘家村建国前属胶县四区景要乡;1947年2月至1957年属胶县四区景要乡; 1958 年至1959年属营海人民公社;1960年属胶县沽河农场第四管理区;1962年属城南人民公社:1984年属三官庙乡:1988年1月属胶州市南关街道办事处:2009年9月属三里河街道办事处至今。 该村于清乾隆十八年(1753)在村中部修建一座关帝庙,民国二十六年(1937) 重修。庙门东西两侧各有一座小牛王庙,庙内满院翠柏,晨钟暮鼓,香火不断。1981年庙宇被拆除。庙院西南角有一颗大白果树,有2人合抱那么粗,可惜建国前被伐掉。 该村村后有岭,名怡云岭,村人称北岭。明末清初时,胶州文人法寰在此岭上设馆讲学,人称“怡云先生”。远近学子纷纷投奔其门下,一时跟从他学习而考上进士、举人者甚众。如法若贞、法若真、法枟等名家皆在此受业成名。此岭原无名,因纪念法寰,故称怡云岭。1943年,日军在怡云岭最高处(原精神病院院内)修筑碉堡一座,面积有8间屋大,顶部用圆木构筑,四周密排瞭望口,每个口都架有机枪。日军扼胶城南门外之高地,控制从黄岛、胶南、诸城等地入胶城的咽喉要道,监视和镇压我抗日力量和周围百姓。建国前被村人拆除。 该村有一位历史名人叫刘楷。刘楷,攀朔,明万历年间贡生,任湖广南漳县 主簿(正九品)。南漳城南有青藜湾,地势宽敞,以前的县官曾经引城南溪水灌溉稻田,初立石礅挡水,后又改为水闸。明万历年间,溪涨闸毁,稻田荒芜,百姓深受其苦。刘楷上任后,亲临现场勘查,据漳南百姓为刘楷立的《祝刘公楷寿文碑》记载,他发明了“暗垆”,用沙土油灰合之,既利于灌溉又狂涛不能摧毁,花费300两白银,均系刘楷自己掏腰包。当地百姓感激这位父母官,上书官府为他请功,被举“卓异”(最优)。刘楷在南漳期间还建学宫、监狱、养济院等工程,一时在南漳境内盗匪匿迹,路无流民,到处是朗朗的读书声。南漳百姓或为文记其功,或献上金帛表示感谢,刘楷婉然拒绝。后来,刘楷告老还乡,病逝在胶州老家。 明末清初时期,村内张姓还出了一位奇人,名字已失传,传说他会念咒语、会 避雨、会“借盘碗”,所以人称“张三邪”。村人传说,有一次天要下雨,来不及拾掇场院,他把场院里麦子垛四角放上4个符子,口念咒语,大雨倾盆也淋不湿麦子垛。 清朝和民国时期,刘家村出了一些手艺高超的泥瓦工,以用石子垒墙而有名, 特别是高家祖传打造寿坟的独门绝活。民国年间,高会芳父子打造的寿坟,以建筑工艺精湛、传统文化内涵丰富而闻名胶州城乡。 该村历史上有种植韭菜的传统,这里水土适宜,村民有丰富的种植经验。建国后,村民培育的“大金钩”韭菜品质上乘,口感好,远近闻名。 在刘家村西北怡云岭西端今204国道上原有个姑姑子庵,周围百姓叫法家庙。 传说胶州法家有个女儿,出嫁后婆媳关系不好,法氏经常挨婆婆的虐待。有一次,法氏做饭不合婆婆的口味,婆婆就拿擀面杖打她。法氏急忙闪身躲避,不料婆婆用力过猛,头撞到门框上死了。按大清律忤逆罪法氏应处极刑。人们都知道法氏是冤枉的就没有报官,于是就用民间传统做法,出殡那天,另做了一口棺底板可以抽出的棺木,让法氏躺在里边,当出殡的队伍走到半路上,就把棺底板抽出,把法氏从棺底放了。从此,法氏看破红尘,决意出家修行。于是,法家就出钱在怡云岭西头为可怜的女儿建了一座姑姑子庵,并赠了几亩庙地,因是法家修建,所以民间称法家庙。