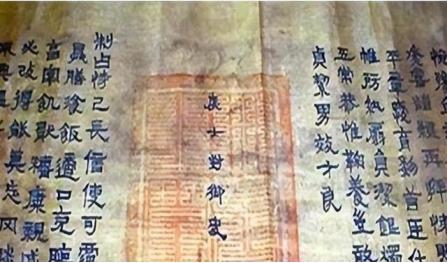

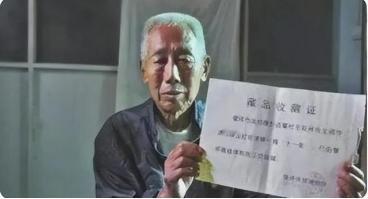

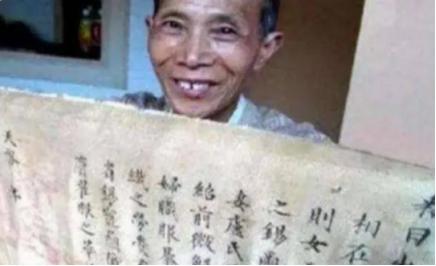

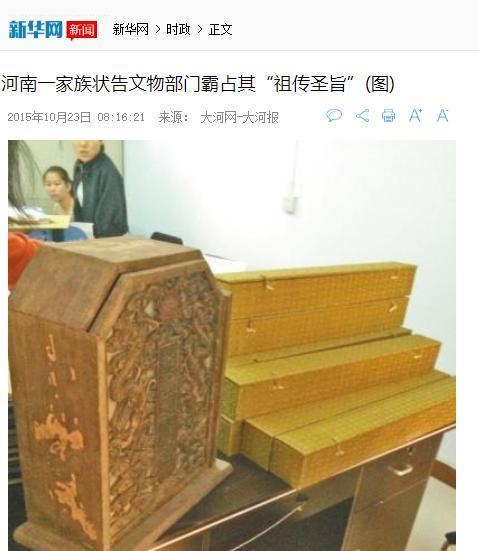

在河南省,一男子拥有一份家传的圣旨,这份圣旨被当地文物局的专家借走,男子多次尝试讨要,却始终未能如愿。专家表示,圣旨已经捐赠给了国家,男子将文物局告上法庭,那么,法院将如何判决呢? 在中国悠久的历史长河中,每个家族都有自己的传承与记忆。这些记忆往往凝结成实物,成为家族的珍贵文物。然而,随着时代的变迁,这些文物的归属和保管方式也面临着新的挑战。 王氏家族是偃师市的一个古老家族,多年来,他们珍藏着一批家族文物,这些文物不仅是家族的骄傲,更是他们与祖先联系的纽带。 每逢重要节日,族人们都会拿出这些文物,举行隆重的祭祖仪式,以表达对先人的敬意和缅怀之情。 2000年,偃师市文物部门来到王氏族人所在的村庄进行文物考察。在看到王氏家族珍藏的文物后,文物部门的工作人员提出了一个建议:将这些珍贵的文物交由文物部门代为保管。 文物部门认为,专业的文物保护机构能够为这些珍贵的文物提供更好的保存环境和技术支持。在家族保管的过程中,这些文物可能面临被盗、霉变、鼠咬、虫蛀等多种风险。而在专业机构的保护下,这些风险可以大大降低,文物的寿命也能得到延长。 王氏族人经过慎重考虑后,决定接受文物部门的建议。2003年2月,他们将家族珍藏的文物交给了文物部门。 在王氏族人看来,这是一种代管行为,他们认为文物的所有权仍然属于家族,只是暂时由专业机构代为保管。 2010年10月,也就是文物交接后的第七个年头,王氏族人提出了一个请求。他们希望能够取回当年交给文物部门的文物,用于举行祭祖仪式。 偃师市商城博物馆拒绝了王氏族人的请求。博物馆方面表示,这批文物已经不再是王氏家族的私有财产,而是国家的文物。 作为家族代表的王德军找到文物部门询问情况,据文物部门称,这批文物是王氏族人捐赠给国家的,而非代管。他们表示,当年已经办理了捐献手续,甚至还发放了奖金。因此,这批文物已经成为国家财产,不能随意归还。 在王氏族人的认知中,当年交接文物时,双方达成的是代管协议,而非捐赠。 2014年,王德军将文物局告上了法庭,提起行政诉讼。然而,第一次诉讼的结果并不如人意,王氏族人败诉。 但王德军决定继续上诉,希望通过法律程序还原事实真相。经过漫长的法律程序,终审法院做出了一个重要裁定:要求偃师市文旅局重新认定当时这批文物的性质,究竟是捐赠还是代为保管。 事实上,这个案例反映出的问题远不止文物归属这么简单。它触及了传统文化传承与现代文物保护之间的平衡问题。 一方面,像王氏族人这样的家族,他们珍藏的文物不仅具有物质价值,更承载着深厚的情感和文化意义。 另一方面,从专业角度来看,文物保护确实需要专业的知识和技术。很多珍贵的文物因为保管不当而遭到破坏,这是文物工作者们不愿看到的。 那么,如何在这两者之间找到平衡点呢?这需要文物部门和民间收藏者之间建立更好的沟通和互信机制。 在进行文物交接时,双方应该明确交接的性质和条件。是捐赠还是代管,应该有清晰的书面协议。 如果是代管,那么原主人的权利和义务也应该明确规定,比如是否可以定期取回文物用于祭祖等传统仪式。 文物部门在接收民间文物时,应该尊重文物原主人的情感和传统。可以考虑设立一些灵活的机制,比如允许原主人在特定时期取回文物用于传统仪式,但要确保文物的安全。 对于一些具有特殊意义的家族文物,可以考虑采取"共管"模式。即文物由专业机构保管,但原主人家族可以参与到保护和展示的过程中。这样既能确保文物得到专业保护,又能让家族保持对文物的情感联系。 回到王氏族人的案例,无论最终的认定结果如何,这个案例都为我们提供了很多思考。 文物是历史的见证,是文化的载体。无论是国家还是个人,保护好这些珍贵的文物都是我们共同的责任。 希望通过这个案例,能够推动相关部门制定更加完善的政策,建立更加透明、公正的文物管理机制。同时,也希望社会各界能够更多地关注文物保护工作,共同守护我们的文化遗产。 希望这个案例能够成为推动文物保护事业进步的一个契机。让我们共同努力,在保护文物的同时,也传承和发扬中华民族的优秀传统文化。 信息来源:新华网——河南一家族状告文物部门霸占其“祖传圣旨”