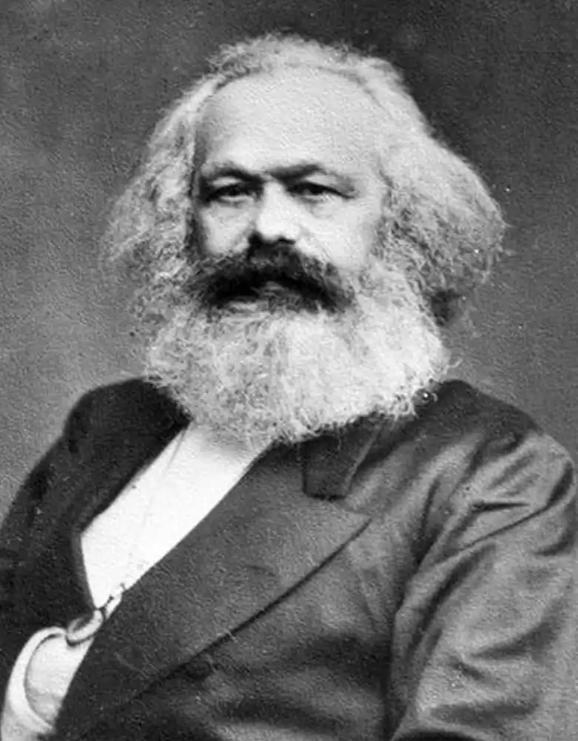

1948年,德国一位63岁的流浪汉,突然收到了一笔2000美元的汇款,他看了一眼汇款地址写着:中国南京,不禁泫然泪下。 这个老人,就是约翰拉贝。 说实话,拉贝回国后的日子,只能用“惨不忍睹”来形容。1938年,拉贝带着满身的疲惫和那些记录了日军暴行的日记回到柏林。他当时太天真了,以为凭着自己纳粹党员的身份,把日军的暴行呈报给希特勒,就能让元首出面制止日本盟友的疯狂。 结果呢?希特勒根本不想看什么照片,盖世太保反倒找上了门。 就在他回国后的第四个月,几个穿着黑皮大衣的秘密警察冲进了他的家。拉贝被逮捕了,理由是“破坏德日同盟关系”。他的日记被没收,那部著名的纪录片胶卷也被拿走。在审讯室里,警察警告他:闭嘴,不许再提南京的一个字,否则全家遭殃。 为了保住一家老小,拉贝只能选择沉默。 1945年,德国战败,二战结束。拉贝以为天亮了,可没想到,这是另一场噩梦的开始。 因为他曾是纳粹党员,苏联人抓了他,审了一遍;英国人又抓了他,又审了一遍。虽然最后因为他在南京的人道主义义举,盟军给了他一个“非纳粹化”的无罪证明,但这层身份像烙印一样毁了他的生活。 西门子公司不敢重用他,只给了他一个看大门的闲职,后来连这个职位也没保住。 到了1948年,66岁的拉贝彻底失业了。 那时候的德国,通货膨胀严重到一张邮票都要几亿马克。拉贝一家六口人,挤在一间只有几平米的破房子里。 长期的营养不良,让拉贝患上了严重的皮肤病,浑身溃烂,加上原本就有的糖尿病,医生断言他活不过那个冬天。 就在拉贝一家在死亡线上挣扎的时候,几万里之外的中国南京,并没有忘记这位老朋友。 1947年底,国民政府为了审判日本战犯,邀请拉贝出庭作证。虽然拉贝因为身体原因无法前来,但这让南京方面得知了他的近况。 当南京市长沈怡看到关于拉贝现状的报告时,这位硬汉市长的眼眶红了。 “不能让我们的恩人饿死!” 这是一个刚从战火中重生的城市发出的怒吼。当时的南京,老百姓的日子其实也苦,内战的阴云笼罩,物价也在飞涨。但是,当“救助拉贝”的号召一发出,整个城市沸腾了。 没有官方的强制摊派,全凭老百姓的良心。 短短几天时间,南京市民就筹集了1亿元法币。 按当时的汇率,这笔钱相当于2000美元。 在战后物资奇缺的德国,这笔钱足够一个普通家庭体体面面地生活好几年。 钱有了,但怎么给?这是一个大问题。 1948年的柏林被盟军分区占领,处于严重的封锁状态,金融系统基本瘫痪。如果直接汇款,这笔钱很可能会被冻结,或者在兑换中贬值成废纸。 这时候,沈怡市长做了一个极其聪明的决定。他没有直接汇钱,而是利用自己在国际上的人脉,亲自跑了一趟瑞士。 为什么是瑞士?因为那是中立国,物资丰富,且通往德国的邮路相对通畅。 沈怡在瑞士,把这笔巨款换成了最实实在在的生活物资。他像个精打细算的管家,列了一份长长的清单: 炼乳、奶粉,这是给老人和孩子补身体的; 香肠、牛肉罐头,这是拉贝急需的蛋白质; 咖啡、巧克力、果酱,这些在德国已经是奢侈品的东西,能让拉贝找回做人的尊严。 为了确保万无一失,沈怡没有一次性寄出,而是建立了一个“月度援助计划”。从1948年6月开始,每个月都有一个巨大的食品包裹,从瑞士发出,寄往柏林西区那个破败的地址。 这个援助计划,一直持续到了1949年南京解放前夕。即便是在国民党政权即将崩溃、南京城乱作一团的时候,沈怡依然在离任前的最后时刻,预付了后续几个月的包裹费用。 这就是中国人的义气。 时间回到1948年的那个下午。 拉贝正蜷缩在破旧的藤椅上,窗外是灰蒙蒙的天空,屋里是死一样的寂静。饥饿感像一只老鼠,在他的胃里抓挠。 突然,门外响起了邮差的喊声:“约翰拉贝先生,有您的包裹!还有汇款单!” 拉贝拖着沉重的双腿挪到门口。当他颤抖着手接过单据,看到上面用德文和中文写着的“来自中国南京的馈赠”时,这个倔强的德国老头,愣住了。 他哪怕在面对盖世太保的审讯时没哭,面对盟军的羞辱时没哭,面对饥饿和病痛时也没哭。 但这一刻,看着那几个熟悉的汉字,他哭得像个孩子。 他转身抱住同样瘦骨嶙峋的妻子多拉,哽咽着说:“多拉,你看,他们记得!他们还记得!” 那个巨大的包裹被打开了。浓郁的咖啡香气飘满了这间发霉的小屋,炼乳的甜味让孩子们欢呼雀跃。 那天晚上,拉贝一家吃上了十年来的第一顿饱饭。他在日记里激动地写道:“今天,我感觉自己又活过来了。不仅是因为食物,更是因为来自南京的这份情谊,它让我觉得,我这一生做过的事情,是值得的。” 这2000美元的物资,不仅仅救了拉贝的命,更救了他的心。 在此后的日子里,拉贝的精神状态奇迹般地好转了。他开始整理自己的日记,开始给南京的朋友写回信。他在信中深情地写道:“南京人民的友谊,是我这辈子最宝贵的财富。” 1950年1月5日,拉贝在柏林突发中风去世,享年68岁。