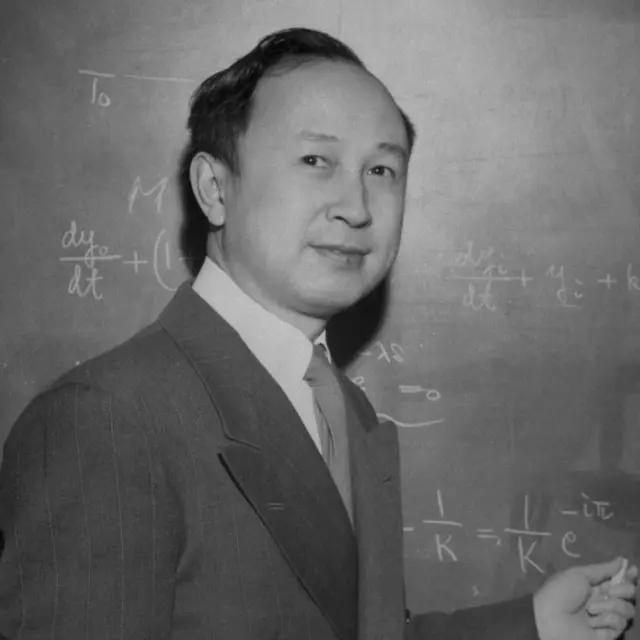

钱学森先生全家,时隔多年今昔对比。 真是优秀的一家人,致敬民族的脊梁。 很多人脑子里一提起这个名字,先蹦出来的,是大西北戈壁,是试验场上那一声巨响,是原子弹和导弹的画面。 钱学森,两弹元勋,中国航天的功勋,这些称呼绕着他转了很多年。 家门关上,他就成了饭桌旁的老人,挪一下椅子,给家人添一筷子菜,话不多,这一家的路跟着新中国一直往前走。 一九四九年,新中国在天安门城楼上宣告成立。 外头风浪大,美苏较劲,核威胁压在头顶,中苏关系也不顺。 导弹和原子弹成了硬任务。苏联专家撤走后,国内科研一下子冷下来,指望别人已经行不通。 远在美国的钱学森,看着祖国的局面,心里有了主意,要回去,把多年积累用到自己这边,只因为认定一句“生在中国,就是中国人”。 美国方面不情愿放人,各种审查、软禁拖着时间。几经周折,他总算登上回国的船。回到国内,没有多少客套,直接进组里做事。 大西北风沙大,试验场偏远,图纸摊在桌上,从零算起,一遍遍推演。原子弹、导弹试验往前推进,“两弹元勋”的名头是后来才有。那时候就是熬夜、失败、再来。 二〇〇九年,老人安静离世,那天北京天色发灰,不少人听到消息时心里一沉。 家里的另一位主心骨,是站在灯光下唱歌的那位。 蒋英,年轻时留学、演出,老师都看好她,说有希望登上世界一流舞台。后来跟着丈夫回国,把重心挪到课堂和排练厅,教发声,教作品。外界提起她,离不开“歌唱家”“音乐教育家”这些称呼。学生记得的,是她上课时那股认真劲,有时候严,有时候又很细心。 别人替她惋惜,她自己看得平稳,把音乐交给下一代。 这样的家庭,孩子一出生,身上就带着光。 儿子钱永刚,一九四八年在战乱中出生。社会渐渐安稳以后,“钱学森的儿子”这几个字就跟在名字后面。老师看他,多几分期待,同学看他,羡慕和打量难免。外头有句话传得轻巧:“有这样的父亲,路好走。”落在他身上,反倒成了压力。 青年时期,他先去部队。 军营里规矩清楚,训练成绩和工作能力摆在那里,晋升机会够得着。 考虑到外界眼光,他主动退了一步,不愿给人留下“靠父亲”的话柄。等到高考恢复,他回到考场,凭成绩考进国防科技大学,选择计算机专业。当时这个方向在国内还新,他就埋头往里钻,从基础做起。 读完书,他也出国学习过。 学业告一段落,他选择回国,把重心放在应用软件研制上,这个领域名气不大,用到的地方却很多,军工单位、科研部门都需要。 后来,他在上海交通大学任教,讲课、带学生、做项目,生活节奏不花哨。 妹妹钱永真走的是另一条路。 在美国出生,一九五五年跟家人一起回国。家里常有音乐,她耳朵灵,母亲练声,她在旁边跟着,音不跑。 蒋英看在眼里,知道女儿对音乐有感觉,就把自己的经验一点点教给她,从发声到上台的姿态。 那时候国内高考还没恢复,她没有一套标准的升学通道。遇上勤工俭学机会,她又到美国,一边打工一边上课。 学成之后,她回到国内,继续走音乐这条路,把主要精力放在教育上,排练、上课,偶尔演出。很多老一辈见到她,都忍不住说一句:“像蒋英。”相似的不只是一张脸,还有站在舞台上那种稳稳的感觉。 外界常问,这样的父母,怎么教孩子。 兄妹俩回想过去,印象深的,其实是一些具体小片段。学校里老师对他们要求很高,经常说:“要考满分,你一生里的成绩只有一百分和零分,九十九分都不行。”这些话听多了,孩子难免把分数看得很重,没拿到满分时闷闷不乐。 回到家里,气氛缓和许多。 父亲听到孩子因为成绩发愁,只说一次,不考满分没什么,试卷上的题是死的,人要多看看世界,多走走路,多长见识。母亲更强调劳逸结合,到了重要考试前,反而会让兄妹俩先放下书,到外面散散心。 如果还不愿停,她就直接拦住,觉得过度钻进分数里,脑子会越想越窄。 慢慢的,这一家形成了自己的劲头。 兄妹俩在光环里长大,没有躲光,也没有只靠光。 外界提起这一家,常常是一串头衔往外说:两弹元勋、中国航天之父、世界级歌唱家、音乐教育家。真把视线移到屋里,就是一家人围桌吃饭,饭后有人翻书,有人轻声哼曲,有人把白天的趣事说一说。 二〇〇九年那个灰蒙的日子已经过去很久。 再看这一家人的轨迹,父亲的科研成果留在史册里,母亲的歌声留在学生心里,儿子、女儿在各自岗位上守着本分,把事做好,把日子过稳。 名声一直挂在那儿,更扎实的,是他们身上那股不爱多讲、愿意多干的劲,是在喧闹世界里,把国家和家庭安安稳稳放好的习惯。