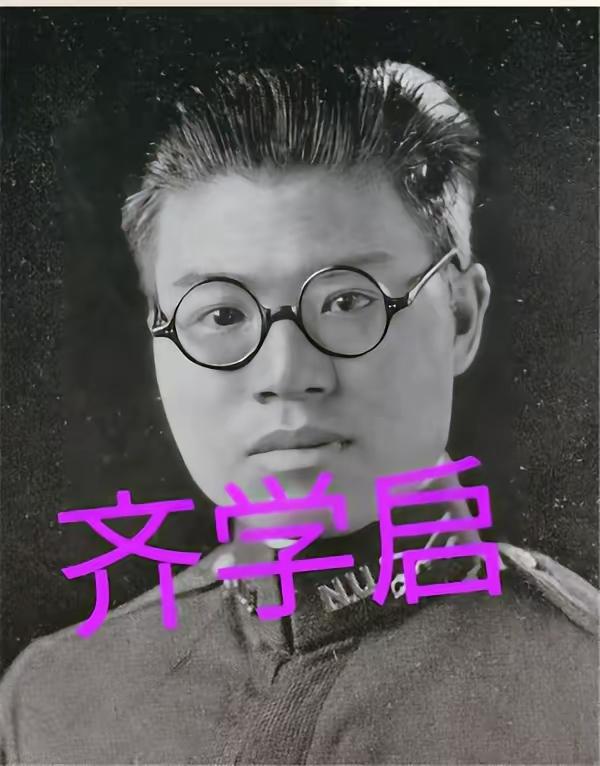

1942年,远征军副师长齐学启被俘,面对日军的劝降,他说:“中国军人,可杀不可辱!"说完,他猛然夺过军刀,正要自杀,却被日军拦住。 齐学启不是天生的英雄,他的风骨是在山河破碎的岁月里,一点点炼就的。1900年出生于湖北监利的他,家境优渥,父亲是当地有名的乡绅,可他从小就不恋温室。17岁考入清华大学,21岁远赴美国西点军校深造,同期同学里不乏后来的美军名将,有人劝他留在美国发展,拿着高薪过安稳日子,他却摇头:“我的祖国正在受难,我不能当逃兵。”1929年,他放弃美国的优渥待遇回国,从基层军官做起,一步步走到远征军副师长的位置,身上的伤疤,全是抗击外侮的勋章。 1942年的滇缅战场,打得异常惨烈。日军切断滇缅公路,妄图断绝中国的国际援助,远征军入缅作战,既要面对装备精良的敌人,还要抵御热带丛林的疟疾和饥饿。齐学启率领部队在仁安羌解围,救出被困的英军,可回撤途中遭遇日军伏击,部队被打散,他在掩护伤员撤退时,大腿中弹被俘。 日军早就听说过齐学启的威名,知道他是留洋精英,又手握兵权,想把他拉拢过来,作为瓦解中国军队士气的棋子。被俘当天,日军军官亲自端来酒肉,用蹩脚的中文劝降:“齐将军,大日本皇军优待俘虏,只要你归顺,高官厚禄任你选。”齐学启忍着腿伤的剧痛,一把推开酒碗,怒斥着说出了那句震古烁今的“中国军人,可杀不可辱!” 自杀未遂后,日军没敢伤害他,转而把他关进仰光战俘营,想用长期的折磨磨掉他的意志。战俘营里条件恶劣,几十个人挤在潮湿的棚屋里,每天只能吃掺着沙子的米饭,日军故意不给齐学启治疗腿伤,让他忍受溃烂的痛苦。可他从没低下过头,每天清晨,他都会挺直腰板,对着祖国的方向敬礼,还教其他战俘唱国歌,给他们讲岳飞、文天祥的故事。 有个被俘的士兵受不了折磨,想向日军妥协,齐学启拖着伤腿找到他,声音沙哑却坚定:“我们穿军装的那天,就该知道要为国捐躯。现在被俘不是耻辱,屈膝投降才是!就算死,也要死得像个中国人。”那个士兵被他说得满脸通红,从此再也没提过投降的事。日军见软的不行,就来硬的,用鞭子抽、用烙铁烫,可齐学启始终咬紧牙关,骂不绝口,日军军官气急败坏地说:“你真是个硬骨头!”他冷笑回应:“中国军人的骨头,从来都是硬的!” 1945年,抗战胜利的曙光越来越近,日军知道劝降无望,又怕齐学启被解救后揭露他们的暴行,就暗中收买了一个汉奸战俘。8月13日深夜,那个汉奸趁齐学启熟睡,用匕首刺向他的腹部。齐学启惊醒后,挣扎着想要反抗,却因伤势过重倒在血泊中。弥留之际,他还在喊着:“抗战必胜!中国万岁!”两天后,这位坚守气节的将军壮烈牺牲,年仅45岁。 齐学启的事迹,后来被战友们传回国内,国民政府追赠他为陆军中将,毛泽东同志也为他题词“威武不屈,大义凛然”。可很多人不知道,他的家人直到抗战胜利后,才收到他的遗物——一件染血的军装,还有一本写满爱国诗句的笔记本。笔记本的最后一页,是他被俘前写下的话:“以身许国,早已置生死于度外,只要能为国家民族尽一份力,就算粉身碎骨,也无怨无悔。” 在那个山河飘摇的年代,像齐学启这样的军人还有很多,他们有的战死沙场,有的被俘后坚守气节,用生命诠释着“中国军人”这四个字的重量。他们没有因为装备落后而退缩,没有因为身陷绝境而妥协,这份风骨,是中华民族的精神脊梁。今天的我们,生活在和平年代,不用面对枪林弹雨,却更应该铭记这些英雄的事迹,传承他们的爱国情怀。正是因为有了他们的牺牲和坚守,才有了我们现在的国泰民安。 各位读者你们怎么看?欢迎在评论区讨论。