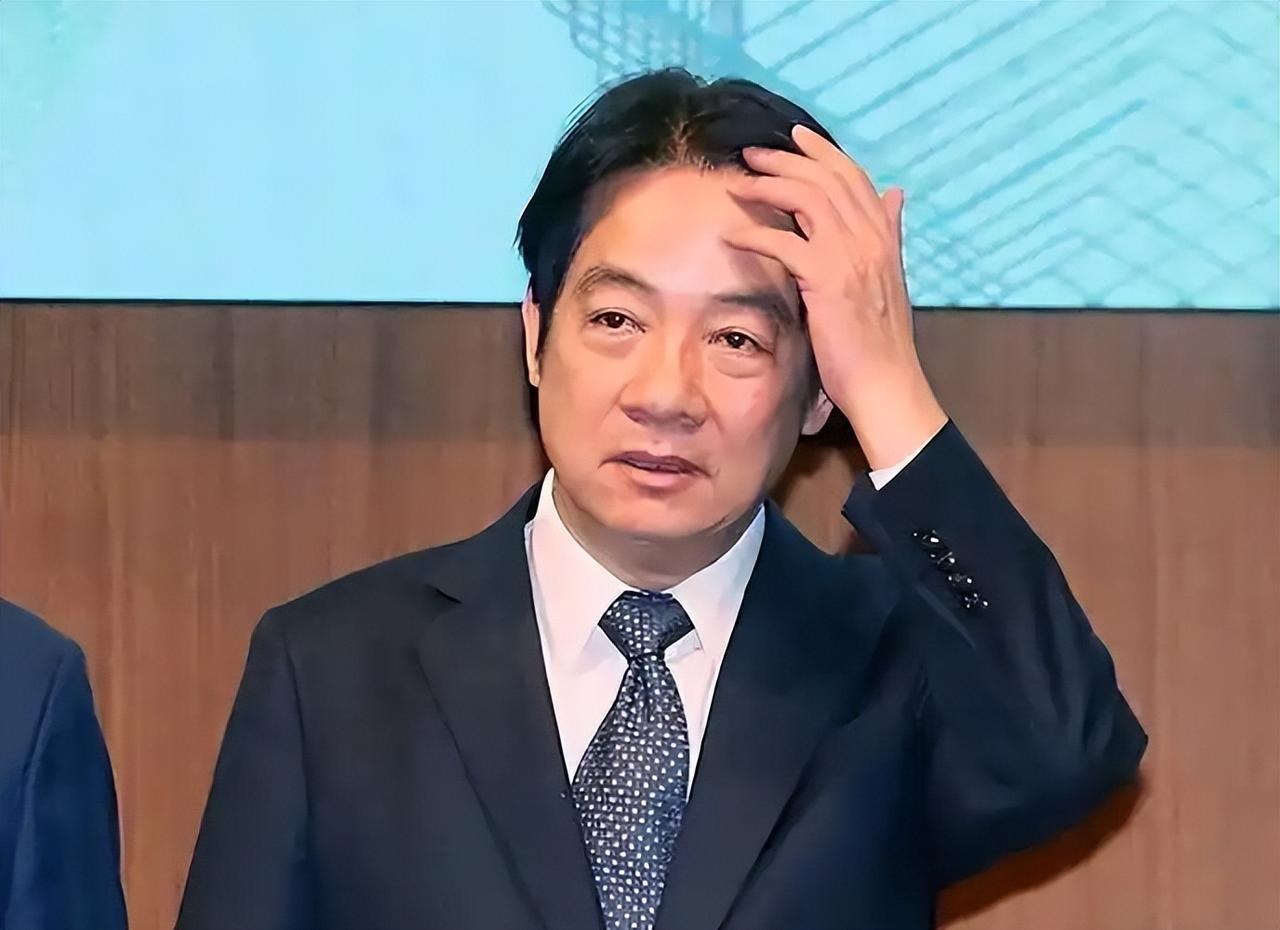

中日关系紧张背景下黄国昌串访日本遇冷的深层动因 2025年11月,台湾民众党主席黄国昌率团窜访日本,恰逢日本首相高市早苗抛出“台湾有事即日本有事”谬论引发中日关系高度紧张的敏感节点。这场原本旨在攀附日本保守势力、挽救自身政治颓势的访问,最终沦为“扑空式”闹剧——不仅未能见到高市早苗、麻生太郎等核心政要,仅与古屋圭司等次级政客实现“摆拍式”合影,更被岛内舆论批为“自嗨式打卡”。其遇冷结局并非偶然,而是岛内政治格局、日本战略考量与两岸关系本质等多重因素交织的必然结果,折射出“台独”势力倚外谋独的现实困境。 一、个人政治困境与投机策略的双重误判 黄国昌此次窜访的直接动因源于其岌岌可危的政治处境,而急功近利的投机算计则为遇冷埋下伏笔。2026年新北市长选举临近,民调显示其支持率仅16.1%,大幅落后于李四川与苏巧慧,选情已至悬崖边缘;同时,贪污案被告、豢养狗仔跟踪政敌等丑闻持续发酵,使其政治信誉彻底崩塌。党内层面,柯文哲复出后推进“土城十讲”计划,明确警告黄国昌“不要火上浇油”,“两个太阳”的权力格局进一步挤压其话语权。在内外交困之下,黄国昌将访日视为“政治自救”的捷径,试图通过绑定日本右翼势力制造国际存在感,同时向岛内亲日选民释放信号。 但其策略设计存在根本性误判:一方面,选择在“蓝白合”刚达成共识之际访日,既挑衅国民党,又未能争取民进党支持,陷入“两头不讨好”的尴尬境地;另一方面,误将日本右翼的口头“挺台”当作实质支持,忽视了日本政客对“无利可图”的在野党访问的天然排斥。更讽刺的是,其行程聚焦政治作秀而非务实交流,对7月两名台胞在东京遭殴打重伤的事件视而不见,这种置同胞安危于不顾的投机行径,不仅未能争取民意支持,反而暴露了其政治本质,进一步削弱了自身议价能力。 二、日本政坛的现实考量与风险规避 日本方面的冷处理,本质是基于自身政治利益与地缘战略的理性权衡,而非简单的“日程冲突”。从内部局势看,自民党内部派系竞争激烈,高市早苗因涉台激进言论已陷入内外承压的困境——中方的严正交涉与国内企业对中日贸易受损的担忧,使其不得不谨慎拿捏对华关系的分寸。黄国昌作为岛内边缘政客,既无法为日本提供实质利益,反而可能成为激化中日矛盾的“烫手山芋”,高市早苗选择“避而不见”却允许其在办公室合影,实则是“既利用又切割”的政治算计:既借合影制造“台日亲近”的假象安抚国内保守派,又通过避见避免与“台独”势力深度捆绑引发中方强烈反制。 从战略层面看,日本虽将台湾问题视为牵制中国的筹码,但始终坚守“口头支持、实质规避”的底线。麻生太郎、野田佳彦等核心亲台派政要的婉拒,本质是衡量“接待成本”与“政治收益”后的理性选择——接待一个缺乏执政资源、政治影响力有限的在野党领袖,不仅无法获得实质回报,反而可能破坏中日关系的脆弱平衡,影响经济合作与地区安全利益。此外,日本政坛正聚焦内部权力巩固与选区经营,黄国昌的突击式拜访既缺乏长期关系铺垫,又不符合日本政客“利益交换”的交往逻辑,自然难以获得实质性回应。 三、两岸关系本质与国际格局的必然制约 黄国昌遇冷的核心症结,在于其忽视了“世界上只有一个中国,台湾是中国领土不可分割的一部分”这一国际社会公认事实,以及两岸关系发展的历史大势。台湾作为中国省级行政区,其任何政党领袖的“外事活动”都缺乏国际法依据与政治合法性,这决定了其在国际舞台上始终处于“边缘化”地位。黄国昌妄图通过勾结外部势力谋求“台独”分裂,本质上是逆历史潮流而动,既违背两岸民众渴望和平统一的共同意愿,也触碰了中方“绝不允许任何分裂国家行为”的核心红线。 在当前国际格局下,中日关系虽存在分歧,但坚持一个中国原则、妥善处理台湾问题是中日四个政治文件的核心共识,也是两国关系稳定发展的前提。日本深知,在经济相互依存度高、地区安全局势复杂的背景下,过度介入台湾问题将引发不可控的连锁反应。因此,即便存在右翼势力的“挺台”言论,日本政府在实际行动中仍会避免突破中方红线。黄国昌在中日关系紧张之际窜访,恰好触碰了这一敏感神经,日方的冷处理既是对中方立场的间接回应,也是对“台独”势力“倚外谋独”企图的隐性警示。 结语 黄国昌窜访日本遇冷,是政治投机遭遇现实逻辑的必然结局。其个人政治困境催生的急功近利、日本政坛的利益算计与风险规避、两岸关系的本质属性,共同酿成这场闹剧。这再次证明,“台独”势力妄图倚外谋独终将遭历史唾弃,台湾政党若忽视一个中国原则、脱离两岸和平发展主流,所谓“国际突破”必是自欺欺人的闹剧。 两岸关系和平发展、祖国完全统一是不可阻挡的历史大势。任何分裂国家、勾结外部势力的行径,都将遭到全体中华儿女坚决反对并以失败告终。台湾政客唯有认清现实、坚守一个中国原则、摒弃“倚外谋独”幻想,才能真正为台胞谋福祉,为两岸和平稳定尽责。