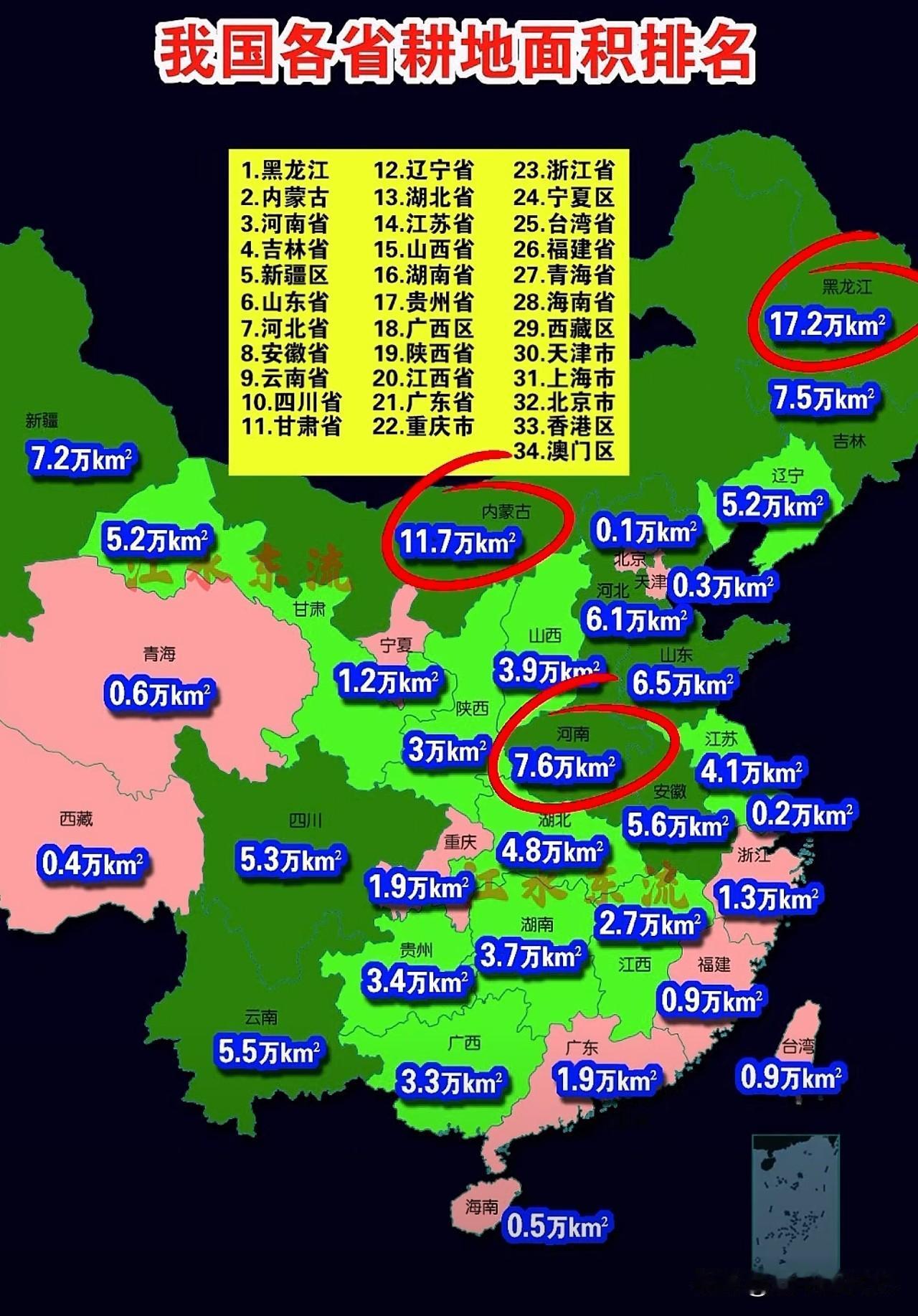

耕地面积排名背后的发展辩证法:为何“粮仓”大省反而不如“均衡”大省? 从这张“我国各省耕地面积排名”图中,我们可以清晰地看到国家农业资源的宏观布局。黑龙江、内蒙古、河南、吉林、新疆等省份位居前列,无疑是保障国家粮食安全的“压舱石”。然而,一个引人深思的现象是,当我们将视角从单一的“耕地规模”切换到更为复杂的“工农业协同发展”维度时,榜单便发生了显著变化。正如您所观察到的,江苏、山东、河南、安徽等省份在这方面表现更为突出,而黑龙江和内蒙古的排名则相对靠后。这背后的原因,正是我国区域经济发展不平衡不充分的一个缩影。 一、“大粮仓”的困境:规模优势下的发展短板 黑龙江和内蒙古之所以在协同发展排名中未能与耕地规模匹配,核心问题在于产业结构、利用效率和地理区位。 1. 品种单一与产业链短板:两省确实是“地大物博”的典型,耕地集中连片,非常适合大规模机械化作业,主要盛产玉米、大豆、小麦等粮食作物。但这种优势也带来了“路径依赖”。农业结构相对单一,农产品多以原粮形式输出,本地的精深加工能力相对薄弱,导致农业附加值未能最大化。换句话说,它们是国家重要的“原料基地”,但价值链高端的部分(如品牌打造、食品加工、生物制造)往往在更具工业基础和消费市场的东部地区完成。 2. 有效利用率与自然约束:虽然总面积巨大,但受限于气候条件(如黑龙江的积温、内蒙古部分地区的干旱),农作物多为一年一熟,土地的实际产出频率和单位产值与南方水热条件好的省份相比存在天然差距。此外,部分地区农业基础设施和科技投入仍有提升空间,影响了土地的综合产出率。 3. 区位与成本因素:地处边疆,远离国内核心消费市场,物流成本较高,这在发展对时效和成本敏感的现代化工农业融合项目时,是一个不小的挑战。 二、“均衡发展”的典范:何以成功? 反观江苏、山东、河南、河北等省份,它们之所以成为工农业协同发展的优等生,关键在于实现了良性循环。 这些省份通常具备以下特征:一是本身耕地资源禀赋良好(如华北平原、黄淮海平原),农业基础扎实;二是工业体系完备,尤其是轻工业、食品加工业、制造业发达,能就地消化农产品,形成“从田间到车间到餐桌”的完整产业链;三是交通便利,位于人口密集区,市场广阔。它们不仅保证了自身的粮食供给,更通过工业化手段提升了农业价值,形成了“以工促农、以城带乡”的协调发展格局。 三、“经济强省”与“生态脆弱区”的无奈 浙江和广东的情况则从另一面印证了协同发展的复杂性。两省经济实力强劲,但“七山一水二分田”的地形格局严重限制了耕地规模。为了保障经济发展和人口聚集带来的巨大食品需求,必然需要大量依靠外省输入。这是一种基于比较优势的理性选择,将有限资源集中于高附加值产业,同时通过市场机制确保粮食安全。 而青海、西藏等地,广袤的土地因高寒缺氧、地形崎岖,绝大部分不适宜耕作,农业发展空间极其有限,工业化基础也相对薄弱,因此在该榜单中排名靠后,这是由严酷的自然地理条件决定的。 结论: 这张耕地面积排名图告诉我们,“大”不等于“强”,“多”不等于“优”。国家的粮食安全离不开黑龙江、内蒙古这样的战略粮仓,这是根基。而高质量的区域经济发展,则更考验如何将农业资源与工业能力、科技创新、市场需求无缝衔接。未来的方向,应是鼓励“大粮仓”们向“农工贸一体化”转型升级,同时让“均衡省”们继续深化协同,共同绘就一幅更加协调、高效的中国工农业发展新图景。

![这就是大户人家的样子[赞]](http://image.uczzd.cn/3263558994687044305.jpg?id=0)