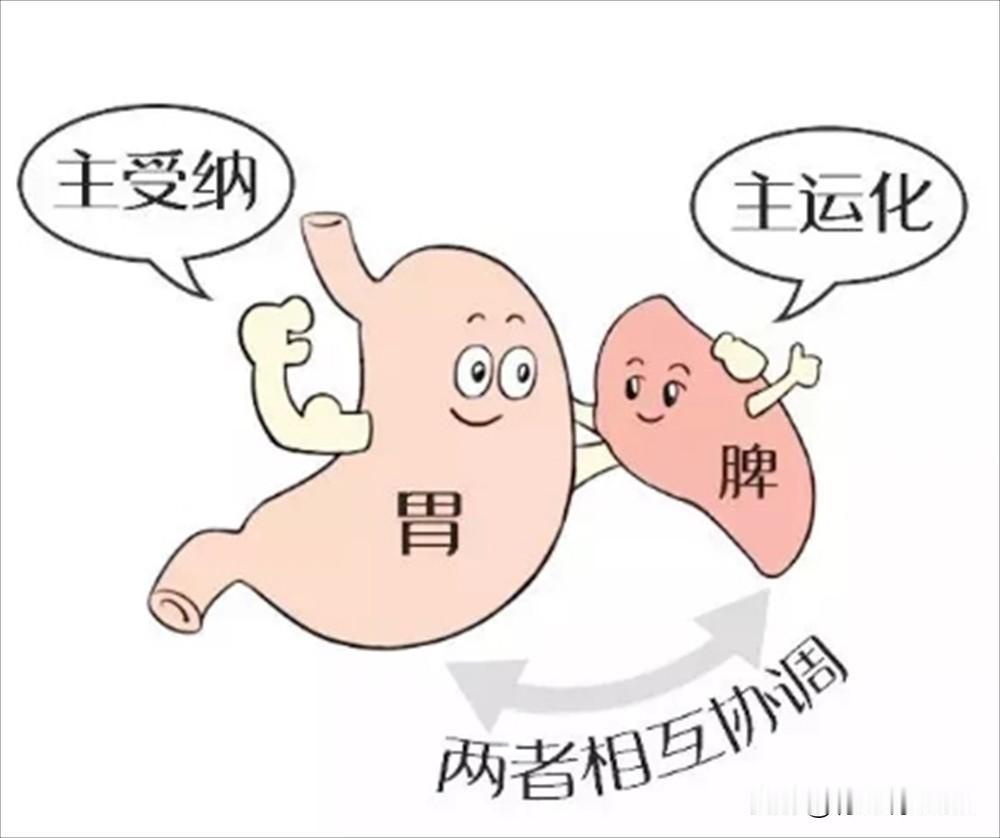

老中医揭秘:心阳、脾阳、肾阳三阳同补,才是养身根本,缺一不可很多人总觉得自己阳气不足——畏寒怕冷、没精神、动不动就累,但补了很久却没效果,要么越补越上火,要么症状一点没改善。其实问题出在“只补单一阳,没顾全整体”。中医里,心阳、脾阳、肾阳是人体阳气的“三大支柱”,三者相互滋养、缺一不可,只有三阳并补,才能从根源补足阳气,身体才会真正强健。今天就用大白话拆解“三阳同补”的核心逻辑,教你判断自己缺哪阳、怎么补才有效,避开盲目补阳的误区。一、先搞懂:心阳、脾阳、肾阳,为啥必须一起补?中医认为,人体的阳气就像一座“火炉”,心阳是“炉中火”,脾阳是“添柴的手”,肾阳是“炉底的根火”——三者各司其职,又相互依存,少了任何一个,阳气都补不牢。从中医典籍《黄帝内经》“阳者,卫外而为固也”的理念来看,阳气是身体的“保护罩”,负责抵御寒邪、推动气血运行。而心阳、脾阳、肾阳的关系更是紧密:- 心阳是“君主”:心为君主之官,心阳主管神志和气血运行,就像“炉中火”,火不旺则气血跑不动,人会心慌、没精神、失眠;- 脾阳是“后勤”:脾为气血生化之源,脾阳负责把吃进去的食物转化成营养(气血),相当于“添柴的手”,手没力气,再旺的火也会因为缺柴而熄灭,人会消化不良、消瘦、乏力;- 肾阳是“根本”:肾为先天之本,肾阳是“命门之火”,是全身阳气的根源,就像“炉底的根火”,根火弱了,心阳、脾阳再补也难持久,人会畏寒怕冷、腰膝酸软、手脚冰凉。这就是为啥很多人只补肾阳,却还是怕冷;只养心阳,却还是没精神——单一补阳就像“只给火炉添柴,却不拨旺炉中火、加固炉底”,柴火再多也烧不旺,阳气自然补不进去。只有三阳同补,让“炉底有根火、炉中有旺火、添柴有好手”,阳气才能循环相生,身体才会真正暖和、有活力。二、怎么判断自己缺哪阳?3个信号,对应三大阳不用复杂诊脉,通过身体的具体症状,就能快速判断自己是心阳不足、脾阳不足,还是肾阳不足,或是三者都缺:1. 心阳不足:“炉中火”不旺,神志和气血都受影响心阳不足的人,核心问题在“气血运行慢、神志不宁”,常见症状:- 精神状态差:白天嗜睡、总觉得没睡醒,可晚上又失眠、容易醒,或者心慌气短、稍微动一动就喘;- 体表特征:手脚偏凉、脸色苍白或暗沉,说话没底气,遇到冷空气或情绪激动时,容易胸闷、胸口发紧;- 关键判断点:这些症状在熬夜、过度劳累后会加重,补觉后也难缓解,这就是心阳不足,“炉中火”没力气推动气血和神志运转了。2. 脾阳不足:“添柴的手”没力气,消化和营养都跟不上脾阳不足的人,核心问题在“消化吸收差”,常见症状:- 消化问题突出:吃点生冷、油腻就腹胀、腹泻,大便不成形,甚至能看到没消化的食物(比如吃了青菜,大便里还有青菜叶),这就是中医说的“完谷不化”;- 身体状态:食欲不振、吃不多却容易饱,面色萎黄、没光泽,四肢乏力、懒得动,稍微劳累就觉得腰酸背痛;- 关键判断点:这些症状在节食、吃外卖、熬夜后会加重,就算吃了补气血的食物(比如红枣、阿胶),也没效果,因为脾阳不足,根本没法把食物转化成营养。3. 肾阳不足:“炉底根火”弱,全身都怕冷、没底气肾阳不足的人,核心问题在“先天之本亏虚”,常见症状:- 畏寒怕冷明显:下半身尤其凉,腰膝酸软、腿脚无力,冬天就算穿得再多,膝盖和脚也暖和不起来;- 代谢和排泄问题:小便清长、次数多,晚上起夜频繁,或者大便稀溏、黏马桶,男性可能出现精力差,女性可能出现宫寒、经期腹痛;- 关键判断点:这些症状在受凉、性生活过度、长期熬夜后会加重,补阳时如果只补肾阳,没养心阳和脾阳,补一段时间就会上火(比如口腔溃疡、口干),但怕冷的症状还是没改善。如果以上症状你都有一些,说明是三阳都不足,这时候必须三阳同补,才能从根源解决问题。三、补阳常见的3个误区,很多人都在踩1. 只补单一阳,忽略“相互滋养”这是最常见的误区,比如觉得自己怕冷就是肾阳不足,就天天吃补肾阳的食材,结果补了半个月,还是怕冷,还添了腹胀、上火的毛病。为啥会这样?因为肾阳是“根火”,但没有脾阳“添柴”,根火再旺也烧不持久;没有心阳“拨火”,气血运行慢,阳气没法输送到全身。就像只给炉底加根火,却不添柴、不拨旺,火炉还是烧不热,反而会因为柴火堆积(没被消化的营养)导致“上火”。2. 用“滋阴药”补阳,方向完全错很多人把“阳虚”和“阴虚”搞混,明明是阳虚怕冷,却用滋阴的药(比如麦冬、玉竹),结果越补越冷。比如有人手脚冰凉、大便稀溏,却天天喝滋阴的养生茶,喝了一个月,不仅没暖和,还开始腹痛、腹泻。其实阳虚和阴虚很好区分:阳虚是“火不够”,症状以怕冷、大便稀溏、舌苔白为主;阴虚是“水不够”,症状以口干舌燥、手脚心热、舌苔少为主。补阳要用温热性的食材,滋阴要用凉润性的食材,方向错了,只会加重病情。3. 只靠“药补”,忽略“生活习惯”补阳就像“给火炉添柴”,如果一边添柴,一边让火炉漏风(不良生活习惯),再怎么添柴也烧不旺。比如有人天天吃补阳的食材,却还是熬夜、吃生冷食物、久坐不动——熬夜耗心阳,生冷伤脾阳,久坐损肾阳,这些习惯会持续消耗阳气,补进去的还没耗得多,自然没效果。四、三阳同补的核心:先调习惯,再用温和方法辅助补阳的关键是“温和持久、三阳兼顾”,不用猛药,先从生活习惯入手,再搭配饮食和穴位按摩,效果更稳、更安全:1. 生活习惯:守住“补阳底线”,别让阳气白流失- 避寒凉:少吃生冷食物(冰饮、冰水果、凉菜),尤其是冬天,早上别喝冰水,晚上用温水泡脚15分钟,避免寒邪损伤三阳;- 不熬夜:23点前入睡,熬夜最耗心阳和肾阳,长期熬夜,再怎么补阳也没用;- 多运动:每天抽20分钟散步、打太极,或做简单的拉伸,能推动气血运行,帮助心阳、脾阳、肾阳相互滋养,久坐不动会让阳气瘀滞;- 调情绪:少生气、少焦虑,情绪郁结会耗心阳,还会影响脾阳的消化功能,保持心情舒畅,阳气才能顺畅运转。2. 饮食调理:三阳兼顾,温和补阳不上火饮食补阳的核心是“选温热性食材,兼顾心、脾、肾”,不用大量进补,日常搭配即可:- 养心阳:可以吃点桂圆、红枣、生姜,比如早上煮生姜红枣水,桂圆可以直接吃(每天3-5颗),温和温补心阳,不燥烈;- 健脾阳:多吃山药、茯苓、炒白术、南瓜,比如用山药和大米煮粥,茯苓泡水喝,帮助脾阳运化,让营养更好吸收;- 补肾阳:适量吃点核桃、黑芝麻、羊肉(冬天吃最佳),比如冬天煮羊肉汤时放2片生姜、几颗红枣,兼顾补肾阳和心阳、脾阳,避免单一补肾阳导致上火。3. 穴位按摩:3个穴位,对应三阳,日常就能按穴位按摩能直接刺激经络,帮助补足三阳,操作简单,男女老少都能用:- 养心阳:按揉“内关穴”,手腕内侧腕横纹上2横指,两条筋之间,每次按3-5分钟,力度以轻微酸胀为宜,能温通心阳、缓解心慌;- 健脾阳:按揉“足三里穴”,膝盖外侧下方3横指,胫骨前嵴外1横指,每次按5分钟,能健脾和胃、增强脾阳的运化功能;- 补肾阳:按揉“肾俞穴”,背部第2腰椎棘突下,旁开1.5寸(腰部两侧,腰带上方),每次按5分钟,能温肾壮阳、缓解腰膝酸软。每天有空按揉这3个穴位,再搭配饮食和生活习惯,坚持1-2个月,就能明显感觉畏寒怕冷、没精神的症状改善。五、补阳的4个注意事项,一定要记牢1. 阴虚体质别盲目补阳:如果平时口干舌燥、手脚心热、舌苔少,属于阴虚,补阳会加重内热,导致上火,这类人要先滋阴,再根据情况少量补阳;2. 补阳要“循序渐进”:别一开始就用大量温热性食材或药物,比如天天吃附子、肉桂,容易上火,要从温和的食材、轻柔的按摩开始,让身体慢慢适应;3. 有基础病要咨询医生:比如高血压、糖尿病、心脏病患者,补阳前要找专业中医师面诊,避免食材或穴位按摩影响病情;4. 不依赖“补”,更要“养”:补阳只是辅助,生活习惯才是根本,要是一边补阳一边熬夜、吃生冷,再怎么补也没用,“三分补,七分养”才是补阳的关键。最后要提醒:如果阳气不足的症状严重(比如常年手脚冰凉、头晕耳鸣、频繁腹泻),或者补了1-2个月没效果,一定要找专业中医师辨证——每个人的体质不同,可能需要根据具体情况调整方案,别自己盲目用药。阳气是身体的“生命力”,三阳同补不是“故弄玄虚”,而是中医“整体观”的体现。只有心阳、脾阳、肾阳都充足,身体的“火炉”才能烧得旺,气血才能顺畅,才能真正抵御疾病、保持活力。记住:补阳没有捷径,循序渐进、三阳兼顾、配合良好的生活习惯,才能从根源补足阳气,让身体越来越强健。 淄博·广成中医