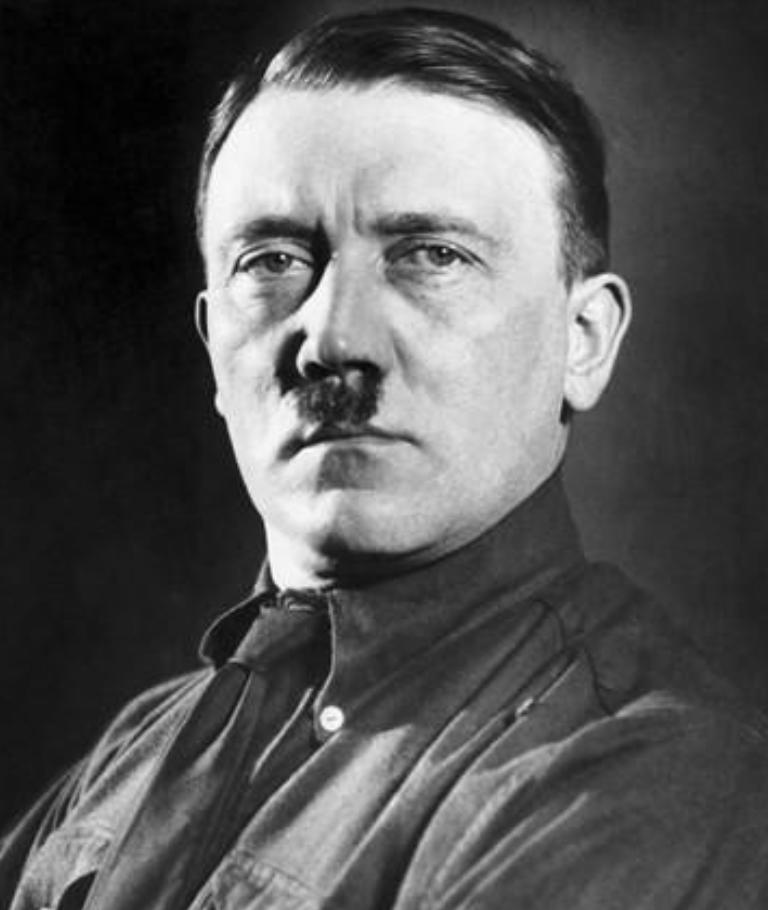

1935年,希特勒清空了办公室所有人,只为等待一个中国男人,过了很久,一个瘦弱的中国青年才敲门进来,希特勒一点也不敢怠慢,随后两人相处了两天两夜。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1935年的柏林总理府显得格外安静,希特勒特意屏退左右,独自在办公室里等待一位特殊的客人。 这种不寻常的待遇让整个总理府的气氛都变得微妙起来。 当敲门声轻轻响起,走进来的是一位身材瘦削的中国青年——潘德明。 这个看似普通的年轻人,已经用双脚走过了大半个地球。 故事要从五年前的上海说起。 当时潘德明在南京经营着一家西餐厅,生意还算不错。 餐厅里经常有来自世界各地的客人,他们谈论着异域见闻,让潘德明渐渐萌生了环游世界的念头。 那时的中国积贫积弱,国际地位低下,外国人对中国人普遍存在偏见。 潘德明心里憋着一股劲,想要用实际行动证明中国人的毅力和勇气。 机会终于来了。 一个名为"中国青年亚细亚步行团"的组织正在招募成员,计划从上海徒步走到土耳其。 这个大胆的计划在当时看来简直是天方夜谭,但潘德明毫不犹豫地转让了餐厅,加入了步行团。 家人对此强烈反对,认为他放弃稳定的生意去冒险实在不明智。 但潘德明心意已决,他深知这不仅仅是一次旅行,更是为民族尊严而走的征程。 出发那天场面热烈,一群年轻人怀着满腔热血踏上征程。 但是现实很快给了他们沉重一击。 每天数十公里的徒步、简陋的食宿条件、恶劣的天气,让队伍陆续有人退出。 到达越南时,原本浩浩荡荡的队伍只剩下潘德明一人。 同伴们劝他放弃,但他毅然选择继续独行。 独自上路的困难超乎想象。 在东南亚丛林里,他被毒虫叮咬险些丧命,在中东沙漠中,他多次面临脱水危险。 经济上的拮据更是常态,最初带的盘缠早已用尽。 为了维持旅途,他将在各地拍摄的照片制成明信片出售,偶尔也给报社写稿换取微薄稿费。 值得一提的是,根据现存档案记载,他在途中还曾得到海外华侨的资助,这些都在他后来捐赠给国家的资料中有明确记录。 潘德明有个特别的习惯,每到一个国家都会请当地政要名人在他的《名人留墨集》上签名留念。 这个习惯让他得以见到许多重要人物,包括印度圣雄甘地、土耳其国父凯末尔等。 这些经历不仅丰富了他的旅程,也让他的故事在国际上传播开来。 当潘德明踏上欧洲大陆时,他的事迹已经见诸报端。 所到之处都有记者采访,海外华人更是将他视为民族骄傲。 这种关注度在1933年他抵达德国时达到了高潮。 当时的德国正处于纳粹统治下,希特勒的权势如日中天。 潘德明突发奇想,希望通过中国驻德使馆申请与希特勒会面。 这个看似异想天开的请求最初石沉大海,但两年后却意外得到了回应。 1935年的一天,潘德明收到了德国总理府的正式邀请函。 会面当天,他特意整理仪容,穿着洗得发白的旧衣服准时赴约。 总理府的警卫对这个衣着寒酸的东方人充满怀疑,反复核对证件后才放行。 内部装饰奢华的总理府与潘德明风尘仆仆的形象形成鲜明对比。 希特勒在办公室单独接见了潘德明,只留一名翻译在场。 这位德国元首对潘德明的经历表现出浓厚兴趣,仔细询问旅途中的细节。 潘德明平静地讲述了自己的见闻,没有夸张苦难,也没有炫耀成就。 这种朴实无华的叙述反而更显真实动人。 会谈持续了很长时间,中午希特勒还邀请他共进午餐。 席间,希特勒表达了对中国文化的赞赏,潘德明则讲述了普通中国人为改变命运所做的努力。 临别时,潘德明拿出《名人留墨集》,希特勒欣然签名并赠送亲笔签名照片。 让人意外的是,希特勒提出资助一万马克支持他完成旅程,但被潘德明婉拒。 他坚持要靠自己的力量走完全程,这个决定赢得了希特勒的尊重。 离开德国后,潘德明继续环球之旅。 他横渡大西洋到达美洲,受到美国总统罗斯福的接见。 之后又经大洋洲返回亚洲。 1937年7月,当他从缅甸边境回到中国时,抗日战争已经爆发。 七年间他走过四十多个国家,行程逾十万公里,成为首位徒步环游世界的中国人。 面对国难,潘德明将全部旅行资料无偿捐赠给国家,其中包括那本珍贵的《名人留墨集》。 战后他选择隐姓埋名过着普通生活,直到1976年去世,他的传奇经历才逐渐被世人遗忘。 直到上世纪八十年代,学者在整理档案时重新发现了这些资料,潘德明的故事才得以重见天日。 这位传奇旅行者用最朴素的方式向世界展示了中国人的坚韧品格。 他的旅程不仅是个人的壮举,更是一个民族精神的象征。 在那个特殊年代,他以独特的方式让世界听到了中国的声音。 主要信源:(广东政协网——“英雄旅行家”潘德明 )