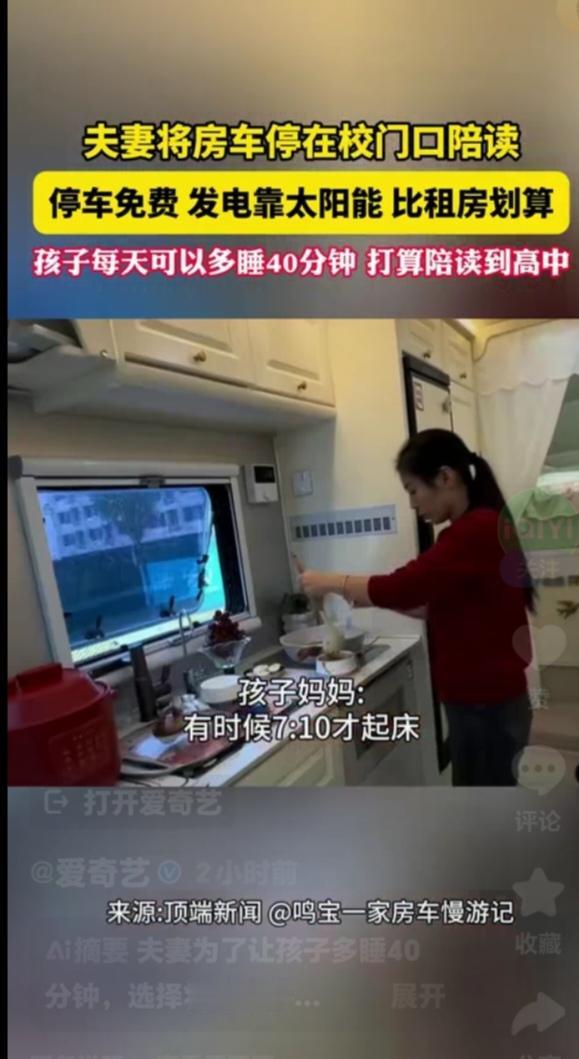

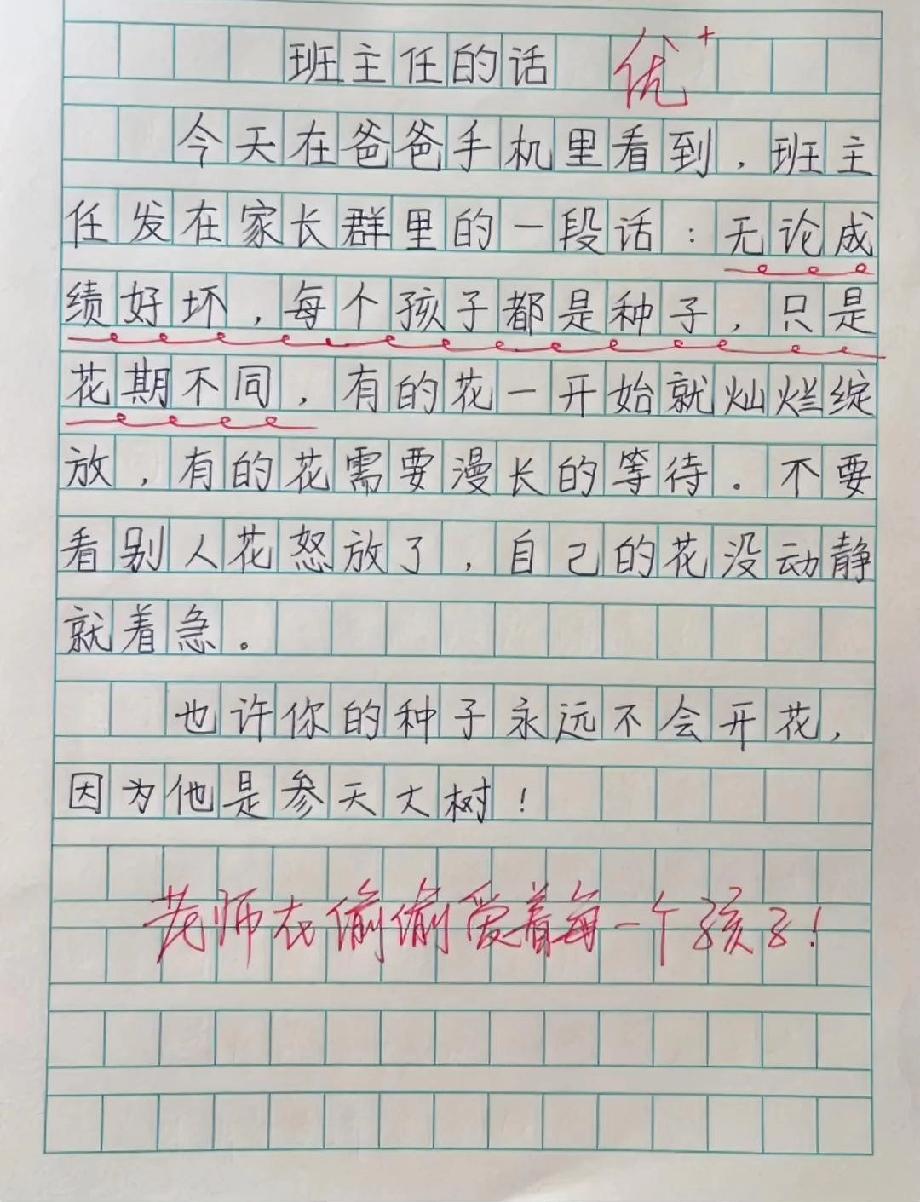

校门口的房车陪读:40分钟睡眠背后的家长焦虑与选择 “校门50米外安个家,孩子每天多睡40分钟!”11月20日,山东济南一对夫妇的陪读新操作刷爆网络——他们把房车直接停在学校免费停车场,开启了长达数年的陪读计划,打算一路陪伴孩子到高中。这波“移动学区房”的操作,既让人眼前一亮,也戳中了无数家长的教育痛点。 陪读潮的兴起从不是偶然。教育竞争的加剧让家长们不敢有丝毫松懈,高考独木桥的压力从高中蔓延至中小学,学历在求职升职中的权重更是让家长们坚信“赢在起跑线”的重要性。对很多家庭而言,陪读是无奈之举:学校住宿设施有限,生活老师难以兼顾每个孩子的需求;部分孩子自理能力较弱,宿舍生活的琐碎容易分散学习精力。更关键的是,通勤耗时成为“隐形负担”,像济南这对夫妇此前的经历,孩子6点半就得起床赶路,长期睡眠不足影响成长与学习效率。 面对陪读,家长们的想法呈现鲜明分化。支持派认为这是“理性投资”:济南这位妈妈算过一笔账,学校附近租房六年房租近20万,房车不仅能省下水电气和房租成本,日后还能转卖回本,周末还能当作旅行工具。不少家长感同身受,直言“只要能让孩子专注学习,多花点钱也值得”,毕竟热饭、好觉和即时陪伴,是宿舍生活难以提供的。 但质疑声也同样响亮。有家长吐槽“房车陪读门槛太高”,并非所有家庭都能承担前期投入,且多数学校门口缺乏免费停车位,效仿性极低。更有家长担忧“过度呵护会削弱孩子独立性”,觉得陪读剥夺了孩子自主处理生活琐事、应对人际关系的机会,反而不利于长远成长。 其实,无论是房车陪读、租房陪读还是放手让孩子住校,本质都是家长对教育的重视与权衡。在教育资源不均衡与竞争压力之下,每个家庭都在寻找适合自己的解决方案。这场校门口的陪读实验,终究是可怜天下父母心的生动写照——为了孩子的未来,家长们永远在绞尽脑汁,探索着最用心的付出方式。