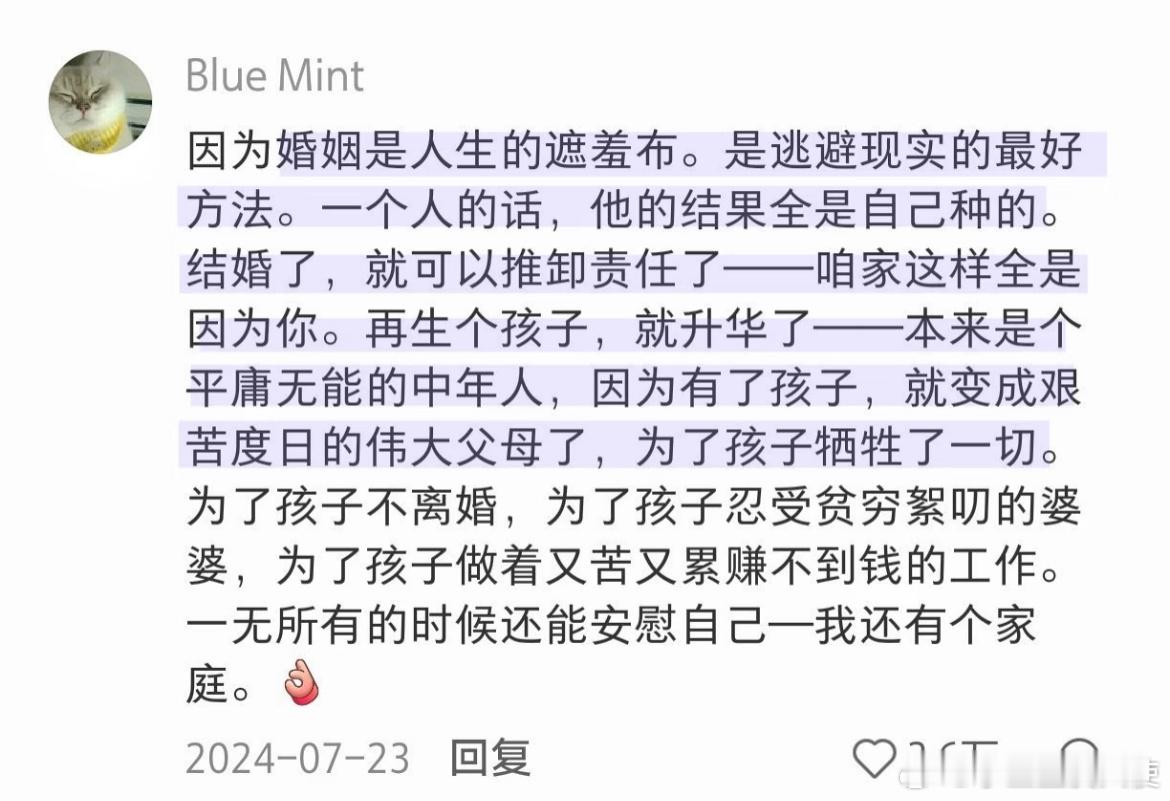

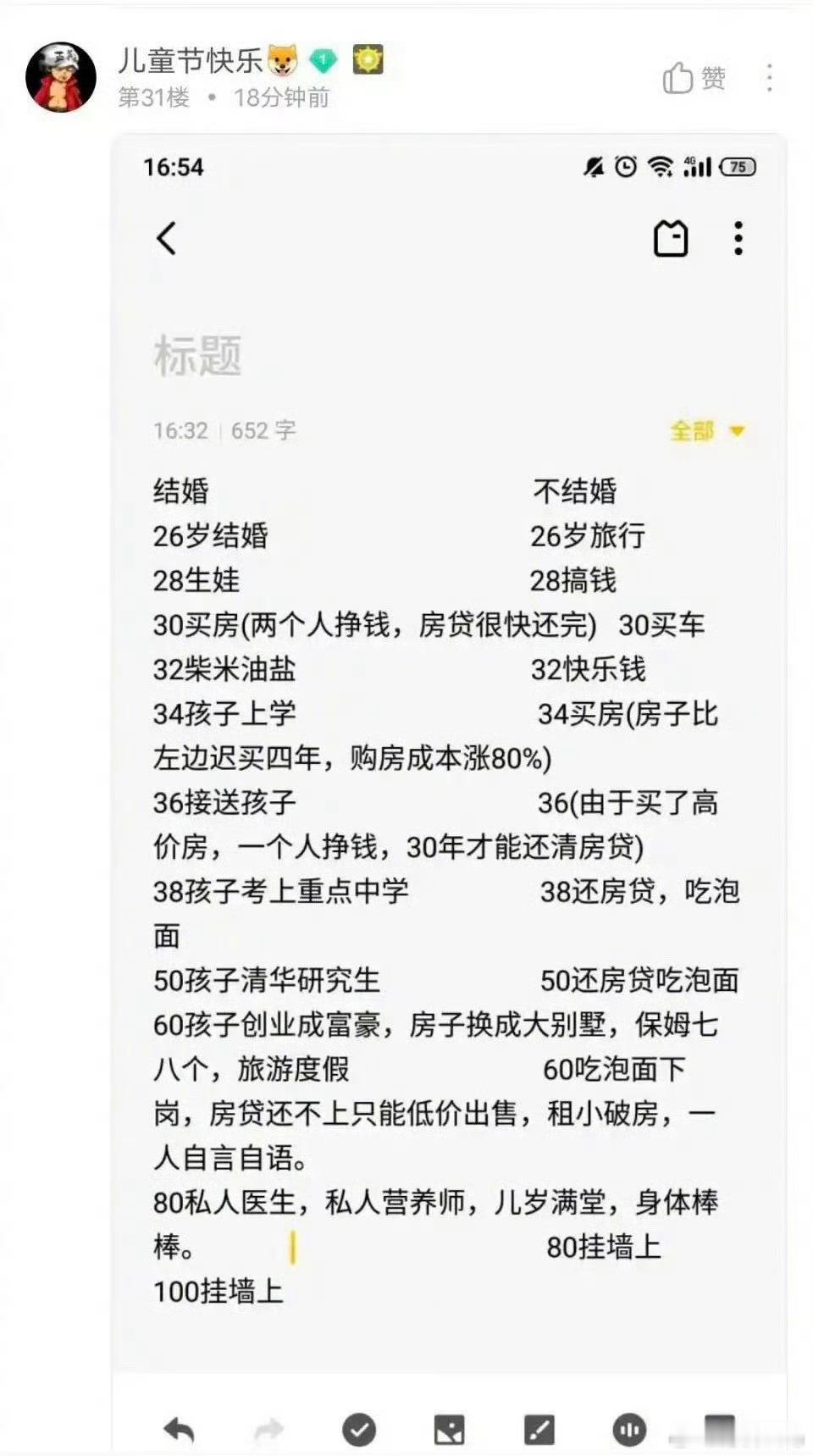

是什么让婚姻变成了“负担”? 不少人以为,结婚率低迷是男女比例失衡带来的副作用。 诚然,人口结构的确有影响,但深层次原因远比这复杂。 联合国人口司去年发布的全球青年发展报告中提到,经济压力、社会观念转变和生活节奏加快,正在重塑一代人的婚姻观。 婚姻登记处的玻璃门在午后阳光里泛着冷光,工作人员百无聊赖地整理着表格,电脑屏幕上“今日预约剩余85%”的红色数字格外刺眼。 上世纪九十年代的街道办事处却完全是另一番景象——刚领完证的小夫妻挤在自行车棚,车把上绑着红绸带的“永久牌”自行车叮铃作响,笑声能顺着巷子飘出半条街。 德国柏林自由大学家庭研究专家克劳斯在访谈里举过个例子:28岁的软件工程师汤姆宁愿花月薪四成租带独立工作室的公寓,也不肯和女友同居。 “远程办公让家成了办公室,灵活就业让日程表没了边界,”克劳斯摊开手,“他们害怕婚姻把‘我的时间’变成‘我们的任务清单’。” 民政部最新公布的统计簿上,过去五年结婚登记量从千万对跌至不足七百万对,降幅接近三成;离婚登记数却像河床里的顽石,始终在高位徘徊。 日本厚生劳动省2024年家庭政策会议的记录显示,推出的新婚住房补贴政策,申请人数仅达预期的43%,官员在备忘录里无奈写道:“年轻人连首付都凑不齐,补贴像给饿汉递了片菜叶。” 首尔江南区民政局的“新婚礼包”发放点,29岁的金敏珠接过印着“幸福家庭”的信封,里面装着价值五万韩元的育儿券和租房补贴。 “这点钱连半个月房租都不够,”她把信封塞进包里,“政府好像觉得我们不结婚,只是缺张优惠券。” 巴黎拉丁区的咖啡馆里,30岁的插画师苏菲搅动着拿铁说:“我妈妈结婚时,把婚姻当救生艇;我们这代人更相信自己的游泳技术。” 法国国家统计与经济研究所的数据恰好印证了她的话:30岁以下单身人群占比48%,其中62%表示“主动选择单身,而非被动等待”。 北京国贸写字楼的电梯里,27岁的策划主管林薇刷着周末画展的门票,手机备忘录里排满了瑜伽课、读书会和职业培训。 “恋爱可以,但结婚?”她笑着摇头,“我的日程表没给‘家庭琐事’留位置。” 这种观念的转变并非凭空出现。 上世纪六十年代欧美民权运动浪潮里,“单身光荣”的口号刷满大学校园;近二十年来,东亚社会也踩上了相似的鼓点,“男大当婚女大当嫁”的紧箍咒,正被“我的人生我定义”的新声浪一点点松开。 社交网络更像个放大镜——当“一个人吃火锅”的vlog收获百万点赞,当“独居生活指南”成了热搜常客,“单身”这个曾带着贬义的词,如今裹上了“自由”“独立”的糖衣。 婚房首付需要掏空六个钱包,房贷期限比婚姻平均寿命还长,养孩子的成本能压垮一个中产家庭——这些冰冷的数字,让婚姻成了年轻人眼里的“高风险投资”。 华尔街日报今年三月报道过纽约一对情侣的故事:两人因“共同承担房租后每月少存800美元”而分手,评论区里,“这很现实”的留言点赞过万。 日本2024年老龄化白皮书中的警告字字扎心:75岁以上独居老人突破千万,养老机构床位缺口达30万;中国国家统计局的报告也敲响警钟:结婚率每降1%,出生率可能跟着下滑0.8%,人口红利的窗口正在加速关闭。 韩国更成了低生育的“重灾区”,连续五年新生儿数量全球垫底,联合国人口司将其划入“极度低生育风险区”,有专家预测,若趋势不变,本世纪末韩国人口或缩减一半。 奶奶总说:“以前结婚是两个人搭伙过日子,现在过日子好像不需要搭伙了。” 或许未来的婚姻会以更灵活的形态存在——只是眼下,被房贷、KPI和生活成本压得喘不过气的年轻人,翻开婚姻这本账,算来算去,都觉得是笔“亏本的买卖”。