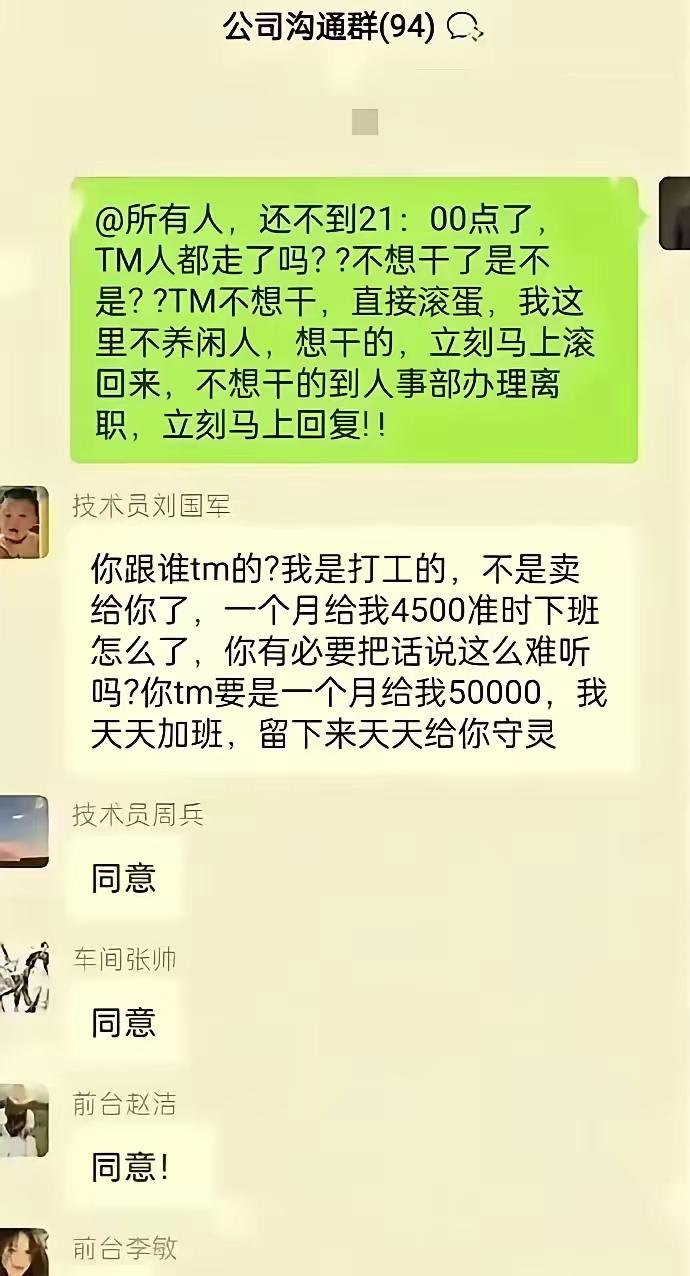

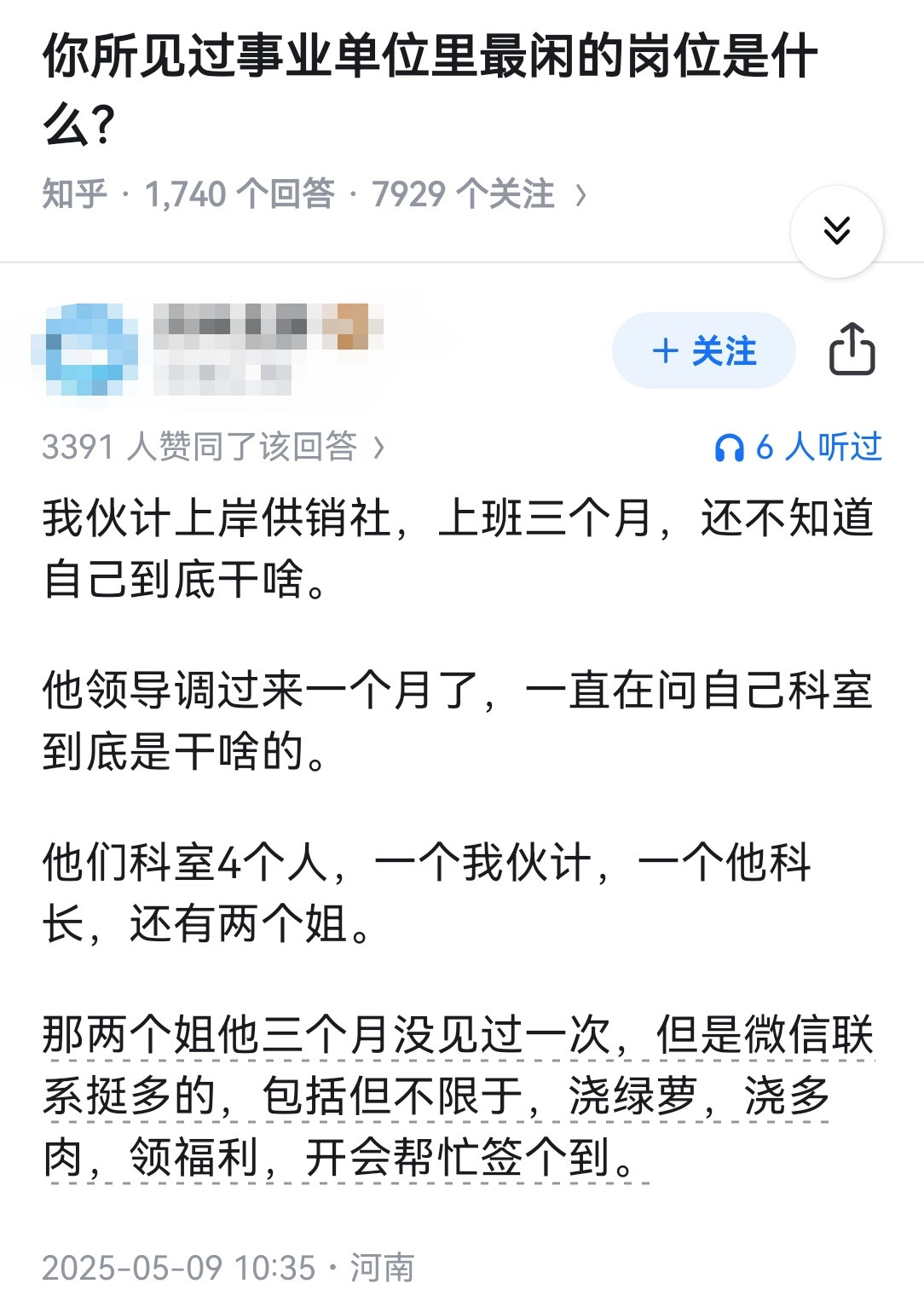

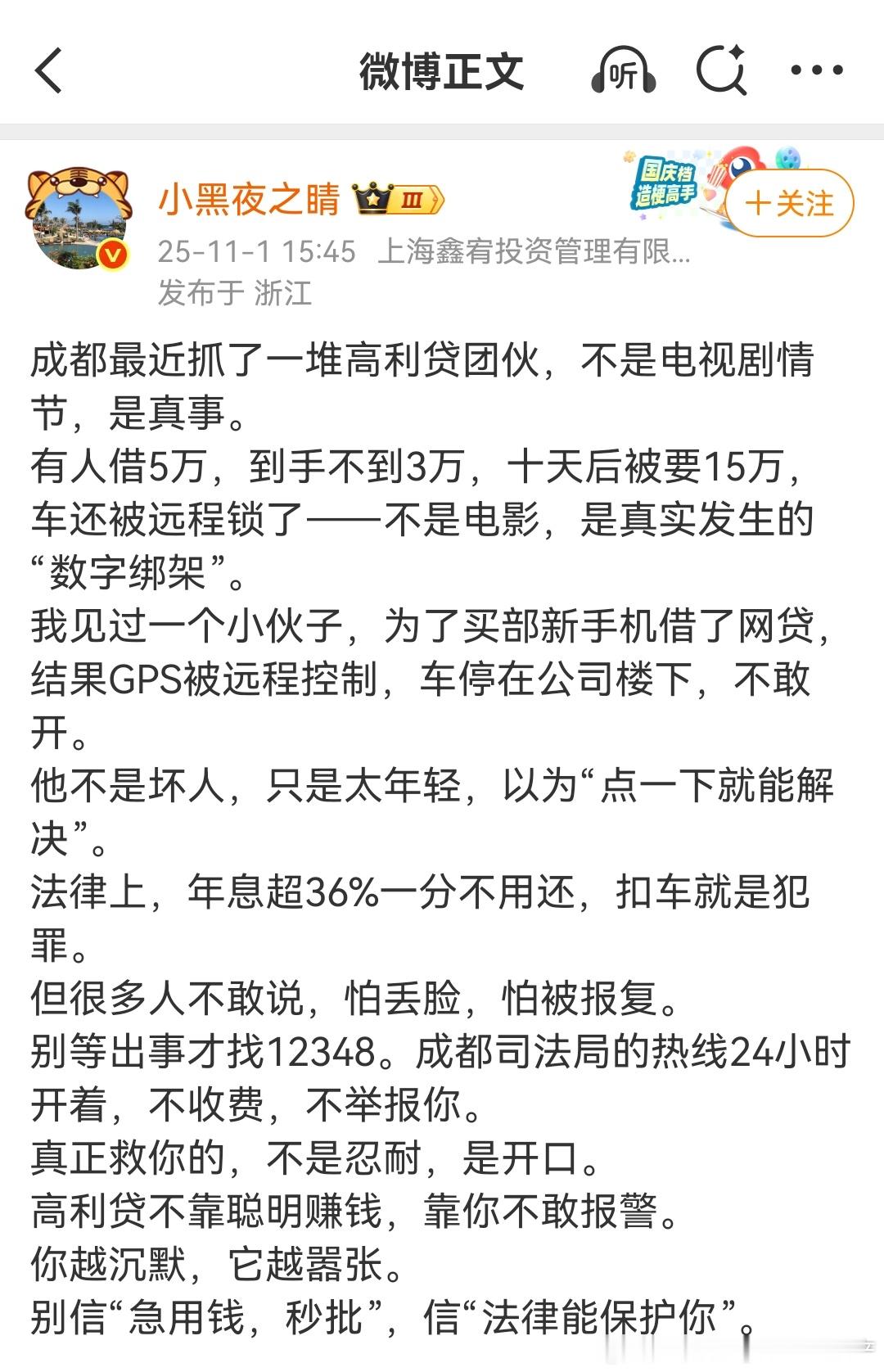

工资是“受罪钱”?这届年轻人的清醒,藏着最通透的活法 过去我们被教育,工作是为了实现个人价值、追求事业成就。但如今,尤其是在年轻一代中,一种观念似乎正在成为共识:工资本质上就是“精神损失费”或“受罪补偿金”。我们不再奢望从工作中获得意义感,而是用一种“交易”的心态来看待它——我付出时间、精力和情绪,换取一份维持生活的报酬。这是一种集体的清醒,还是无奈的摆烂? 答案,藏在每个打工人的日常里。早上挤成沙丁鱼罐头的地铁,工位上永远响不完的消息提示音,开会时领导画的遥不可及的饼,加班到深夜却只换来一句“再优化一下”。我们拿着几千块的工资,操着几百万的心,最后发现老板换了新车,自己只剩体检报告上新增的箭头和日渐僵硬的肩颈。那些曾被憧憬的“个人价值”,往往在重复的机械劳动中消磨殆尽:熬夜敲的代码只是个无关痛痒的按钮,精心做的PPT不过是领导汇报的一页纸,日复一日的情绪劳动耗尽了所有热情。 不是年轻人不想追求理想,而是现实教会我们先分清“谋生”和“热爱”。老一辈信奉“厂兴我荣”,是因为那时的工作能提供稳定的归属感;而这届年轻人在裁员、降薪的浪潮中早已知晓,自己不过是公司的“成本代码”,所谓“家文化”在利益面前不堪一击。当“价值感”被掏空,钱就成了最公平的衡量标准——它补偿我们被占用的周末,安抚我们受委屈的情绪,支撑我们在下班后找回真实的自己。 这从来不是摆烂,而是通透的人间清醒。我们不再被“宏大叙事”绑架,而是诚实地面对生活:工作的本质是交易,不是奉献。用“受罪钱”供养自己的爱好,支撑家人的生活,攒下对抗风险的底气,这才是最实在的成长。那些说“工资是精神损失费”的人,白天在工位上认真履职,夜晚在自己的小世界里发光发热,他们没有放弃奋斗,只是把奋斗的目标从“公司的梦想”换成了“自己的人生”。 真正的成熟,是看清工作的真相后依然热爱生活。我们接受工资是“受罪钱”,不是向现实妥协,而是学会了把情绪和精力留给值得的人和事。毕竟,工作只是人生的一部分,而不是全部。那些在工位上咽下的委屈、熬过的深夜,终将变成支撑我们奔赴诗和远方的底气。 你有没有过被工作“掏空”的时刻?你的工资,又补偿了哪些不为人知的辛苦?欢迎在评论区吐槽分享,说说你的职场故事~