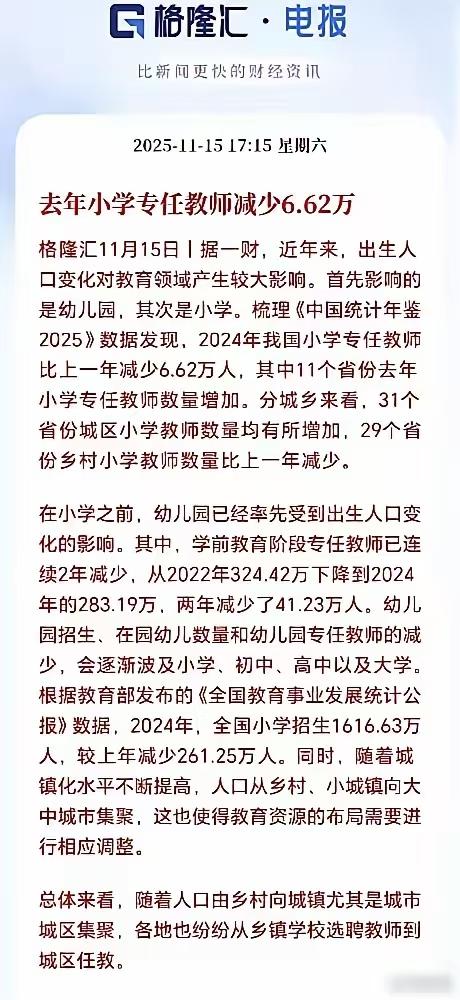

人口变化的冲击波,可能比大多数人预想的来得更猛,更快!这不是危言耸听。 根据数据显示,2024年全国新招收的小学生总数为1616.63万人。而同一年,全国幼儿园新招收的孩子,却仅有约971万人。 这个数字对比,背后隐藏的信息令人不寒而栗。这意味着,2024年入园的这批孩子,恰恰是2027年小学招生的主力军。 换句话说,仅仅三年之后,小学一年级的生源将凭空消失近四成,规模仅为现在的60%。 目前,大肆渲染这种“人口崩溃论”的主要是部分西方媒体和一些自媒体。 但客观来看,这组数据并非孤立存在,它与更宏观的人口趋势完全吻合,恐怕由不得我们不信。 根据多家权威机构在2025年发布的最新预测,今年中国的全年出生人口,预计将历史性地跌破800万大关。 这个数字,相较于2016年1786万的峰值,已经减少了超过54%。 这种断崖式的下跌,第一张倒下的多米诺骨牌,就是教育系统。过去,家长们为了一个热门幼儿园名额挤破头。 而从去年开始,情况已经逆转,许多曾经门庭若市的幼儿园开始为生源发愁,一些位置偏远、条件稍差的民办园已经出现了关停潮。 这仅仅是个开始。这股冲击波将沿着年龄线精准传递,从幼儿园到小学,再到初中、高中,最终抵达大学。 用不了十年,我们现在看到的小学教室,将有大量被闲置,教师岗位也将从“香饽饽”变为过剩。 随之而来的,是社会价值体系的重构。过去二十年被奉为圭臬的“学区房”概念,其根基正在被釜底抽薪。 当学校从“学生抢学位”转变为“学校抢学生”时,附加在房子上的天价教育价值,还能剩下多少? 首先,受到冲击的远不止教育行业本身。围绕着孩子建立起来的庞大产业链,正在经历一场剧烈的地震。 大量的培训机构、课外辅导班,在政策和市场萎缩的双重夹击下,已经大规模消失。 师范专业的报考热度,也出现了肉眼可见的降温。 其次,曾经“六个钱包供一个孩子”的消费盛景,也将一去不复返。 母婴产品、儿童服饰、玩具动画等行业,它们的黄金时代,随着客户基数的萎缩,恐怕已经结束了。 企业必须面对一个现实:未来的市场,不再是增量竞争,而是残酷的存量搏杀。 更深远的影响,则在于整个社会经济结构的重塑。最直接的挑战,就是养老金压力。 过去我们常说“两三个年轻人养一个老人”,但随着新生儿数量锐减,这个比例正迅速向“一个年轻人养一个老人”滑落。 在这种趋势下,解决方案无非两个:要么大幅延迟退休年龄,要么显著降低养老金的替代率水平。 无论哪一个,都将触动亿万家庭的切身利益,对社会稳定构成严峻考验。 同时,劳动力的短缺将成为常态。如今我们习以为常的外卖、快递等便捷服务,未来可能因为找不到足够的人手而变得昂贵。 蓝领技术工人的收入,甚至可能全面超越普通白领。而劳动密集型工厂为了寻找更低的成本,不排除会加速向海外转移。 探究这背后的原因,并非单一因素导致。首先是结构性的。 育龄妇女的基数本身就在快速减少,从2020年的1.3亿,预计到2035年将降至不足8000万。 源头的水少了,河里的水自然就少了。 其次,是经济压力与观念转变的叠加效应。 初婚年龄普遍突破30岁,高昂的养育成本和房价,让许多年轻人对婚姻和生育望而却步。 更重要的是,当代年轻人用“牛马”自嘲,表达的是对高压生活的无奈,他们普遍不愿让自己的下一代,再重复这种被工作和生活成本所困的命运。 从2025年1月1日起,官方正式实施了婴幼儿补贴制度,对3周岁以下儿童每年发放3600元补贴。 同时,公办幼儿园大班免费、推动“12年免费教育”等举措也已提上日程。 一些地方的试点甚至取得了初步成效,例如湖北天门,通过一系列奖励措施,在2024年实现了出生人口8年来的首次增长。 不过,参考国际经验,我们对此恐怕不能过于乐观。 韩国政府曾通过巨额补贴,在2025年上半年实现了出生人口的短暂回暖,但这被广泛解读为“从谷底的喘息”,远未到趋势逆转的程度。 而瑞典、日本等国长期的补贴政策,效果也一直有限。 这表明,单一的经济激励,恐怕难以从根本上扭转人们的生育观念。 人口结构的变化,已成为中国现代化进程中最关键,也最棘手的变量。它带来的挑战是系统性的,但或许也蕴含着机遇。 客观来看,人口减少能缓解长期以来的升学和就业内卷,减轻对自然环境的压力,并倒逼产业升级、提升技能型人才的社会价值。 这既是一场危机,也是一次对整个社会发展模式的强制性重塑。未来如何演变,全世界都在看。