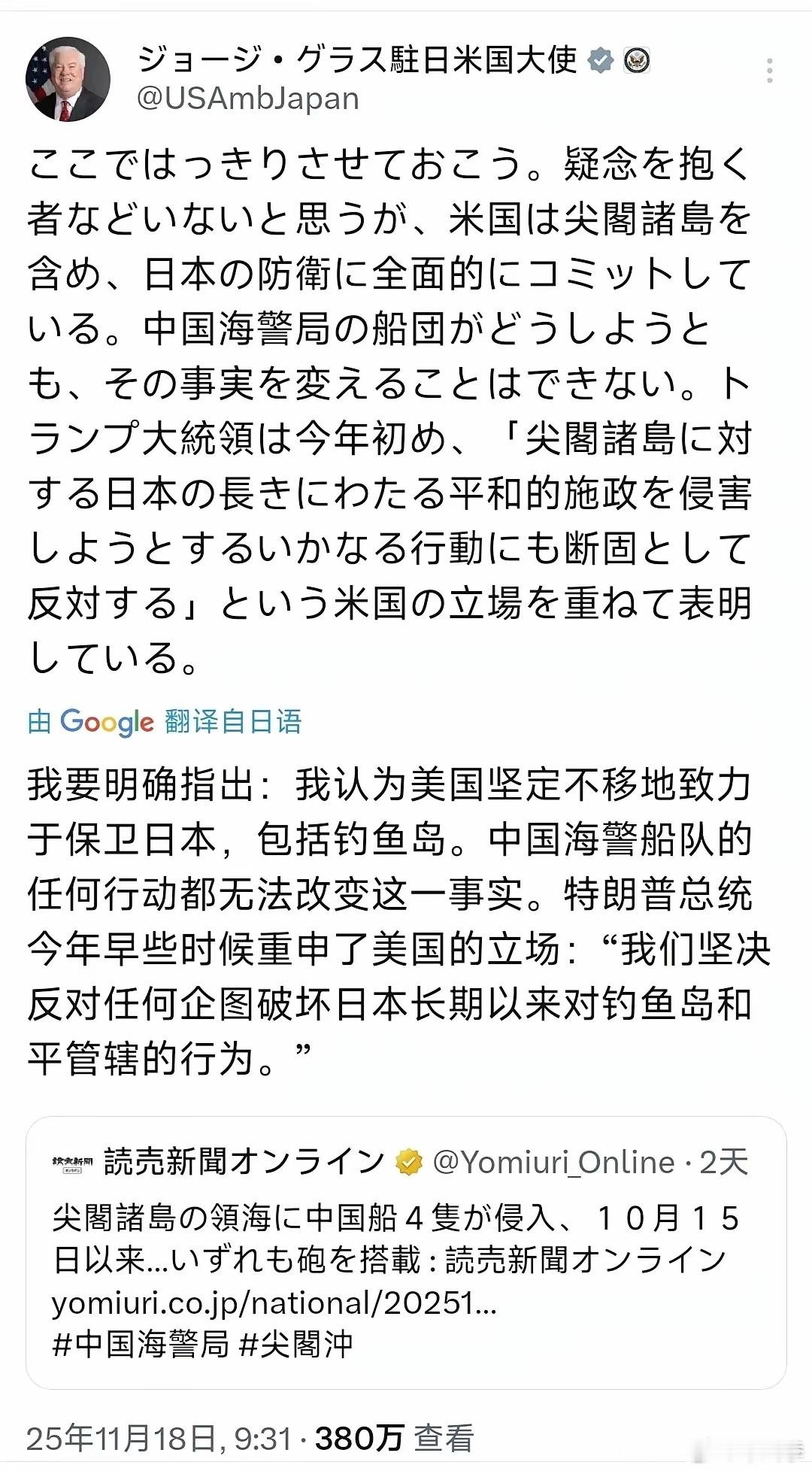

快讯!快讯! 日本突然宣布了,在最新版防卫白皮书里把中国定为“最大挑战”,并推进从美国引进战斧导弹的计划。 说回这份白皮书里的定性,二战后的国际安排写得很清楚,中国是战胜方,日本是战败方,这些框架一直没变。把中国贴上“最大挑战”的标签,名头是响,但对照历史底子,很容易让周边国家提起警惕。 紧接着就是兵器清单。日本在2023年敲定引进约400枚战斧导弹的路径,外界关注的是射程够不够、到货在不在节拍上。对照近年几场冲突的经验,导弹数量只是门槛,补给链和指挥协同才是真考题,这里日本还得看美方脸色和进度。 把镜头拉回到码头和鱼市场。2023年8月核处理水排海后,中国海关总署宣布全面暂停进口日本水产品,后续日本对华水产出口骤降是公开信息。对照日本长期依赖的对华消费端,这一下冲击直达渔业和冷链企业的现金流。 细一点看地方反应,北海道、青森的水产企业据日本媒体报道加快转往东南亚和北美,但运输、加工、通关的环节都增加成本。对比过去直销中国的通畅渠道,企业端的负担明显加重,这与“安全升级”的口号放在一起,很难说谁更划算。 把时间往前推,二战结束后约57万日本战俘被送往西伯利亚,这是日本社会的集体记忆。对照今天与俄罗斯在北方四岛问题上的僵局,日本在北向上并没讨到便宜,这也解释了它对外部风险更敏感。 再看靠外力的路子。驻日美军的存在和军售能提供一定威慑,但这套依赖链意味着关键节点不在自己手里。结合近年多地冲突的教训,有分析认为,后勤和工业产能决定持续作战能力,这点日本还需要时间补课。 市场层面的现实同样清楚。中国多年是日本最大贸易伙伴之一,供需链条捆得很紧。把主要客户当对手,短期或许能在文件上写得硬,但企业订单、就业和税收会立刻给出反馈。 回到食品和消费品,日本对华相关品类在2023年明显降温,这是官方统计可以查到的趋势。和欧美市场相比,体量和距离都决定了对华市场的重要性,这个基本盘不稳,谈“提升安全感”的底气就会被削弱。 再看日本国内的讨论,不少业内人士在接受媒体采访时强调,稳定对华经贸往来是行业复苏的关键。对照导弹清单和军演频率,哪一项更快改善民生、稳住企业,答案并不复杂。 最后把两条线合起来看,一边抬高安全风险的音量,一边承受经贸冷却的代价,日本自己也在左右拉扯。真正能让周边安静下来的,是互相可预期的合作氛围,而不是堆更多远程弹药。 话说到这,基本盘要稳,方向就得准。把关系摆顺,比在纸面上做加法更难,但更管用。

中导撤离,高市早苗被骗了!日本全国将沦为战场,这句美军听懂了当地时间202

【4评论】【9点赞】