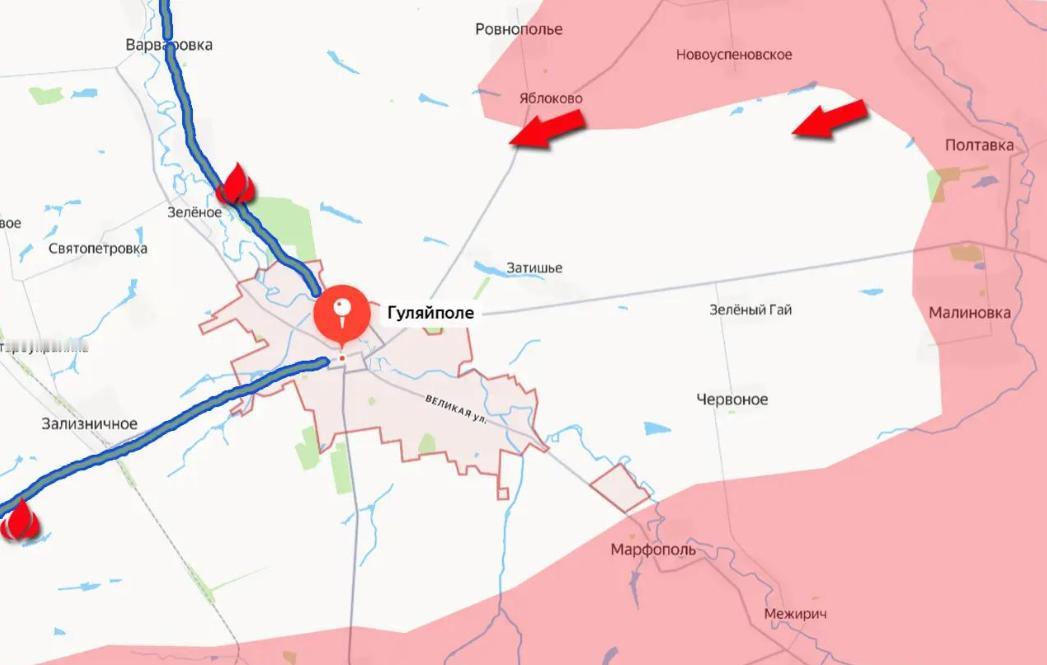

红军城战役会如何改变俄乌战争走向 红军城战役,这场发生在顿涅茨克西部的军事冲突,正悄然改写俄乌战争的底层逻辑。不同于传统意义上的阵地战,此役呈现“技术-战术-战略”三级联动的特征,其影响远超单一战场的胜负。 从技术维度看,双方均投入新型装备。俄军首次大规模使用“柳叶刀”巡飞弹与“立方体”无人机协同作战,实现“发现即摧毁”的即时打击链。乌军则依托“星链”系统保持战场信息优势,配合“海马斯”火箭炮实施精准反炮兵作战。这种技术迭代导致传统防御工事效能骤降,单次炮击毁伤率提升40%,迫使双方重新评估战场生存法则。 战术层面,俄军推行“弹性防御”策略,以摩托化步兵为前锋,配合装甲洪流实施快速穿插,避免陷入持久消耗战。乌军则创新“反斜面防御”战术,利用地形掩护部署反坦克导弹阵地,配合电子战部队实施信号干扰,使俄军坦克集群遭遇“看不见的敌人”。这种战术博弈导致双方日均推进距离不足2公里,却造成超千人伤亡。 战略影响更为深远。红军城控制权直接关联乌东铁路枢纽的存亡,若俄军完全掌控,可切断乌军通向第聂伯罗的补给线,为进军扎波罗热开辟通道。反之,乌军若固守阵地,则能维持对克拉马托尔斯克等战略要地的控制。然而,战争研究所最新卫星图显示,双方控制区呈现“动态平衡”态势——俄军控制区扩大3%,但能用于机动作战的开阔地减少5%,这种“表面扩张”实则加剧后勤压力。 此役揭示现代战争的本质:技术迭代重塑战术形态,战术创新驱动战略调整。当“柳叶刀”划破天际,当“星链”信号穿透硝烟,战争已不再是简单的兵力对抗,而是技术、战术、战略的深度耦合。红军城的炮火,既是军事对抗的缩影,更是战争形态演变的先声——未来的战场,将更依赖技术迭代与战术创新,而非单纯的兵力堆砌。