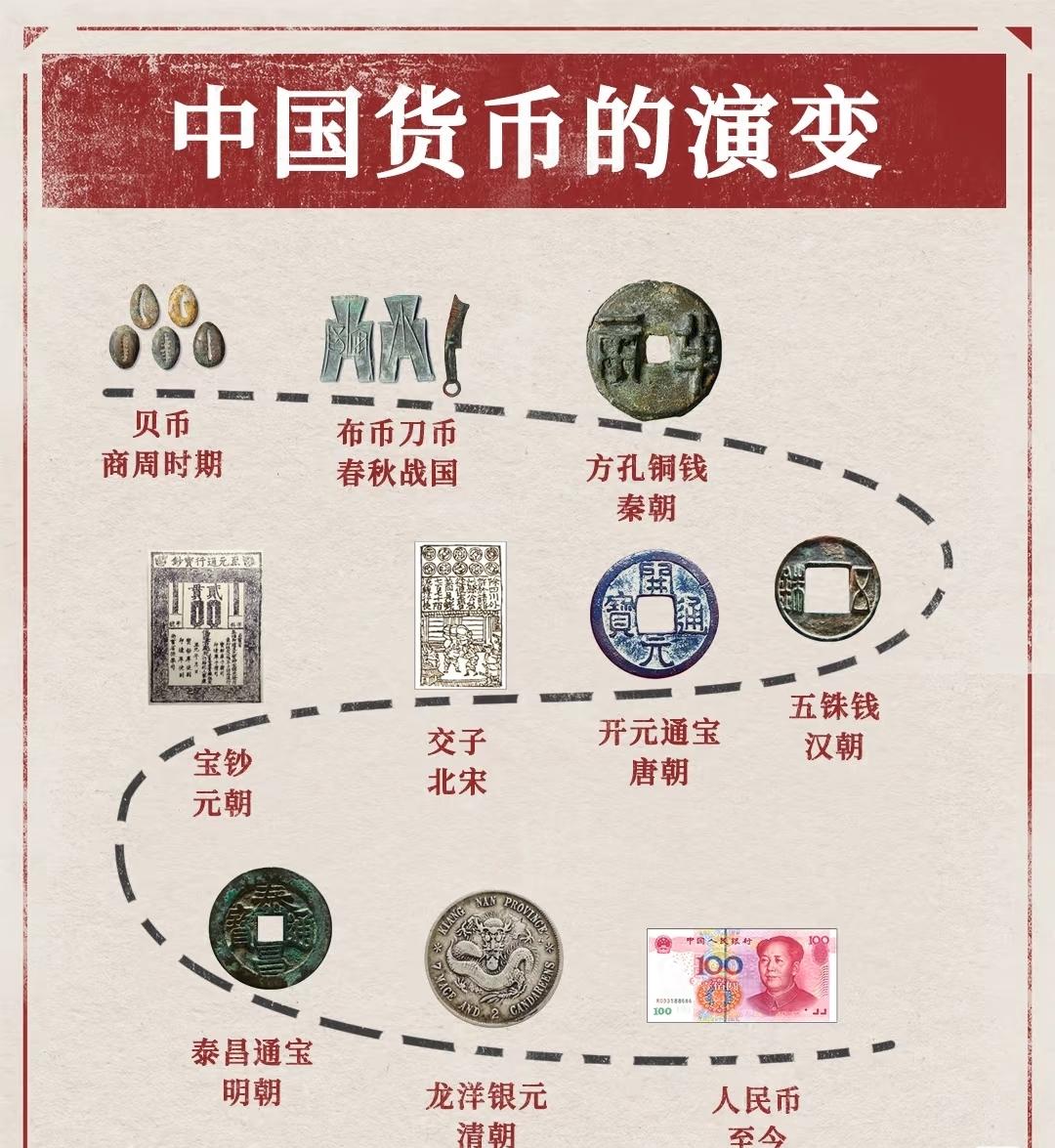

从贝壳到数字人民币!中国货币变了5000年,背后藏着怎样的密码? 你敢相信吗?现在我们手机里轻轻一点就能花的钱,5000年前居然是海边捡的贝壳?从夏代人用海贝当钱,到如今人人在用的数字人民币,中国货币走过了一条波澜壮阔的演变之路。可你有没有想过:为什么货币会从“看得见摸得着”的实物,变成“看不见摸不着”的数字?每一次货币变身的背后,都藏着怎样的经济密码和科技智慧? 实物货币:从“海边宝贝”到“生活刚需” 在夏商周时期,还没有统一的货币,人们交易靠的是“以物易物”——用粮食换布匹,用牲畜换工具。可这样太不方便了,比如想换一把斧头,得扛着半袋粮食去集市,要是对方不缺粮食,交易就黄了。后来,人们发现海边的海贝小巧轻便、硬度高还不容易坏,而且不是每个地方都能捡到,天然具备“稀缺性”,慢慢就成了最早的“钱”。 考古学家在河南偃师二里头遗址(夏代都城遗址)里,曾发现过大量来自南海的海贝,有的还被钻了孔,方便串起来携带——这就是夏代人用的“货币”。当时一个海贝能换多少东西?根据出土的甲骨文记载,3个海贝能换1把石斧,10个海贝能换1只羊,可见海贝在当时有多“值钱”。不过随着人口增多、交易变频繁,海贝不够用了,人们又开始用玉、铜、骨器等实物当货币,比如商代的“铜贝”,就是把铜做成贝壳的样子,这已经有了“金属货币”的雏形。 金属货币:从“混乱多样”到“一统天下” 到了春秋战国时期,各国的货币彻底“放飞自我”:齐国用“刀币”,形状像一把小刀;赵国用“布币”,长得像农具“镈”;楚国用“蚁鼻钱”,又小又轻,上面的纹路像蚂蚁鼻子;秦国则用“圜钱”,是圆形的,中间有个孔。这么多货币,换一次东西得先换算半天,比如用齐国的刀币换楚国的蚁鼻钱,得先搞清楚“1把刀币=多少蚁鼻钱”,别提多麻烦了。 真正改变这一局面的,是秦始皇统一六国后推出的“秦半两钱”。这种钱是圆形方孔,重半两(约8克),全国统一规格、统一重量、统一材质(铜)。不管你在秦国的咸阳,还是原来楚国的郢都,拿着秦半两钱都能直接花,不用再换算。为什么是“圆形方孔”?一方面圆形方便携带,不容易刮破衣服;另一方面方形的孔可以用绳子串起来,100个串成一串,叫“一吊钱”,计数更方便。秦半两钱的出现,不仅统一了货币,更重要的是巩固了国家统一——人们拿着一样的钱,心里的“国家认同感”也更强了。这种圆形方孔钱的样式,一用就是2000多年,直到清朝末年才慢慢被机制银元取代。 纸币与电子货币:从“纸做的钱”到“手机里的钱” 到了北宋时期,商品经济越来越发达,金属货币的弊端也越来越明显:买一匹丝绸要带几十斤铜钱,买一套房子得用马车拉钱。于是,世界上最早的纸币“交子”在四川诞生了。当时四川用的是“铁钱”,比铜钱还重,1贯铁钱(1000个)重25斤,买一匹丝绸要2贯铁钱,就得扛着50斤铁钱去交易。聪明的四川商人就想出个办法:大家把铁钱存到“交子铺”里,铺子里给一张写着存款金额的纸,这张纸就是“交子”,拿着交子就能去其他商铺买东西,商铺再拿着交子去交子铺兑换铁钱。 一开始交子是商人私下发行的,后来北宋政府看到它方便,就把发行权收归国有,成立了“交子务”,专门管理交子的发行和流通。当时1贯交子能换1贯铁钱,而且可以在全国流通,极大地促进了贸易。不过交子也出过问题——南宋后期,政府为了打仗,印了太多交子,导致交子贬值,1贯交子最后只能换几十文铁钱,老百姓再也不愿意用了,这也告诉我们:货币的发行量必须和经济实力匹配,不然就会出乱子。 从北宋交子到明清的“银票”,再到现代的人民币纸币,纸币用了近1000年。而随着科技发展,货币又迎来了新的变革——电子货币和数字货币。现在我们用微信、支付宝付款,其实就是在花“电子货币”;而数字人民币则是国家发行的“法定数字货币”,不用绑定银行卡,手机碰一下就能支付,甚至没网也能花。2024年杭州亚运会期间,有超过100万外国运动员和游客体验了数字人民币,不少人惊叹:“中国的钱居然能这么方便!” 货币演变的背后,是中国的进步密码 从海贝到数字人民币,中国货币的每一次变身,都不是偶然的:夏代用海贝,是因为当时的交易需要“稀缺且易携带”的等价物;秦半两钱的统一,是因为国家统一后需要“标准化的交易工具”;北宋交子的出现,是因为商品经济发展需要“轻便的货币”;而数字人民币的推广,则是因为科技进步需要“更高效、更安全的支付方式”。 回望5000年的货币史,我们看到的不只是“钱”的变化,更是中国从农耕文明到工业文明,再到数字文明的跨越。未来,随着区块链、人工智能等技术的发展,货币或许还会有新的形态,但无论怎么变,它服务经济、方便百姓的本质永远不会变——这,就是中国货币演变给我们的最大启示。