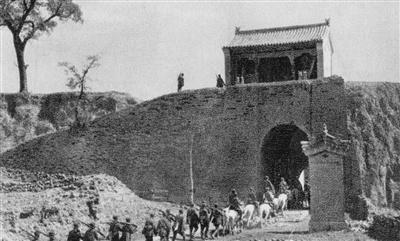

1931年东北沦陷,60岁的大地主戴万龄为了打鬼子,带着全家57口人上战场,14年后,全家只剩三人,余下54人全部阵亡。 在吉林省敦化烈士陵园的“革命烈士榜”上,8个同姓名字熠熠生辉:戴万龄、戴万春、戴万珠、戴万发、戴克俭、戴克吉、戴克志、戴克政。 这串名字背后,是一个家族用50余条生命书写的抗日壮歌,而这位名为戴万龄的核心人物,本是当地大地主,却在60岁高龄时毁家纾难,带领全族投身烽火,成为东北抗战史上罕见的“满门忠烈”典范。 1871年,戴万龄生于山东莱州府掖县,4岁随家族闯关东,最终在吉林敦化沙河沿扎根。 经过几代人打拼,戴家成为当地最大的地主,拥有400多垧土地、80余间房屋,四代同堂60余口人。 为防匪患,戴家经官府批准组建民团,拥枪百余支,院墙高筑且四角设炮台,却始终秉持仁厚家风:灾年减租赈灾,收留乞丐养老送终,在乡里威望极高。 戴万龄自幼崇拜岳飞、杨家将,在家设私塾传授历史军事,给子女取名克勤、克俭、克志、克政,寄托家国情怀。 1931年“九一八”事变击碎了田园生活,日军铁蹄下,东北百姓流离失所,这让年过花甲的戴万龄痛心疾首。 当曾有救命之恩的东北军旧部王德林于1932年组建“中国国民救国军”时,这位山东汉子毅然拍案:“我愿抛家舍业,共赴国难!” 此前他已变卖商铺购置百杆枪支,还聘请军医备战,此刻更以家中炮手、长工为基础,动员乡邻共组300人的乡团大队,四子一侄、三女婿悉数加入。 1932年2月20日拂晓,戴万龄率部随救国军攻打敦化县城,一度攻破城池,怎奈内奸告密,日军增兵反扑并空袭助攻,部队被迫撤退。 他急派信使返乡转移家眷,却迟了一步,日伪军血洗戴家大院,堂弟戴万生惨遭杀害,80间房屋与粮草被付之一炬。 家破人亡的剧痛,让这支乡团彻底化作复仇的利刃,被改编为救国军第五营,“戴家军”的名号自此响彻吉东大地。 戴万龄治军自有章法:战斗时身先士卒,规定连、排、班逐级替补指挥制度,将战士编成三人战斗小组,前排神枪手专攻敌指挥官,两侧递枪供弹,后排装弹补给,这套战术在突围战中屡建奇功。 镜泊湖连环战、二三次攻打敦化、奇袭额穆县城......“戴家军”转战吉黑两省,成为日军心腹大患。 1933年王德林决意退往苏联时,戴万龄留下掷地有声的誓言:“我活着做中国人,死了做中国鬼!” 1937年深秋,东北抗联陷入粮弹两绝的困境,戴万龄亲率三儿子戴克吉等30余人潜回沙河沿筹粮,却因叛徒出卖被日军包围,为保护藏身的百姓,他主动走出房门束手就擒。 日军对其严刑拷打,逼问抗联动向,这位67岁的老人始终骂不绝口。 当年冬雪初降时,日军将他铁丝捆绑,浇上汽油焚烧于雪地,戴克吉率部营救未果,激战中壮烈牺牲,长子戴克勤此前因伤被俘,次年病逝狱中;四子戴克志、六子戴克政也相继血洒疆场。 至抗战胜利,戴家4代人中50余人殉国,成年男性仅一位七旬老者幸存,留下的只是孤儿寡母。 由于历史原因,这位英雄一度被淡忘,直到1995年民政部追认戴克政为烈士,2022年吉林省再追授戴万龄等7人为烈士,8位忠魂终登烈士陵园。 周保中将军曾三次派人寻访其后裔,2025年话剧《血色戴营》的公演,更让这段事迹广为人知。