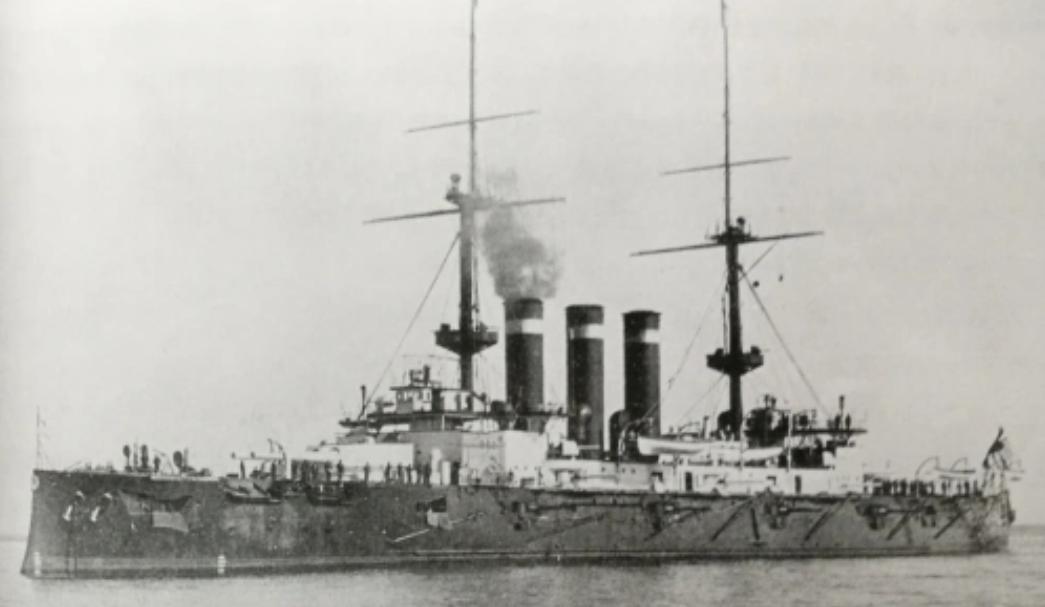

1894年甲午海战,北洋水师打到全军覆没,都没能击沉一艘日本军舰,谁知10年后,日军却在想相近海域,自己炸沉了五艘战舰,却看不到任何敌人的身影! 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1894年9月17日,黄海海域炮火连天,中日两国海军主力在此展开决战。 这场被后世称为"甲午海战"的战役,不仅决定了战争的走向,更成为近代中国命运的重要转折点。 北洋水师作为清朝倾力打造的海上力量,在此战中表现出的种种问题,折射出晚清军事改革的深层次困境。 战端初启时,北洋水师在纸面实力上并不逊色。 拥有"定远""镇远"两艘7000吨级的铁甲舰,以及"经远""来远"等巡洋舰,总吨位位居亚洲前列。 这些舰艇多数购自德国和英国,代表了当时世界的先进水平。 但是,表面的强大掩盖不了内在的缺陷。 最突出的问题是舰艇老化严重。以旗舰"定远"为例,自1885年入列以来,近十年间未进行过大规模现代化改造。 其主炮射速缓慢,每发炮弹需要数分钟的准备时间,而日舰的速射炮每分钟可发射5-10发炮弹。 这种火力上的差距在实战中很快显现出来。 海战进行到下午一时许,日本联合舰队利用航速优势,迅速抢占T字横头阵位。 这个经典的海战战术使得日舰可以集中全部侧舷火力,而北洋水师只能以舰首炮还击。 更糟糕的是,北洋水师采用的"人"字形阵列在机动性上存在明显短板。 各舰之间间距过大,难以形成有效的火力协同。 当日军第一游击队穿插至北洋水师右翼时,"超勇""扬威"等老式巡洋舰很快陷入孤立无援的境地。 指挥系统的混乱更是雪上加霜。 开战不久,"定远"舰的飞桥被炮弹击中,提督丁汝昌负伤,信号装置也被摧毁。 在没有无线电的时代,这等于切断了舰队的大脑。 各舰长只能凭借各自的理解继续作战。 "致远"舰管带邓世昌在失去指挥的情况下,毅然下令冲击日舰"吉野"。 虽最终功败垂成,但其英勇行为成为海战中少有的亮点。 与之形成鲜明对比的是,"济远"舰管带方伯谦临阵脱逃,严重动摇军心。 弹药问题同样不容忽视。战后检查发现,北洋水师使用的炮弹存在严重质量问题。 许多穿甲弹的装药量不足,甚至有的填充了沙子。 这种"豆腐渣"弹药即便命中敌舰,也难以造成致命伤害。 相反,日军使用的下濑火药威力巨大,其爆破弹能够轻易撕裂舰体。 据统计,在整个海战中,日舰共中弹百余发,但因其采用的防水隔舱设计,无一艘被击沉。 官兵素质的差异也是决定胜负的关键因素。 日本海军官兵多数经过正规院校培养,接受过系统的近代化训练。 而北洋水师虽然也设有天津水师学堂等教育机构,但培养规模有限,许多士兵仍是旧式水师出身。 在长达五小时的海战中,这种训练水平的差距通过射击精度、损管效率等方面明显体现出来。 日军的命中率高出清军数倍,而北洋水师在受损后的应急处置也显得力不从心。 更深层次的问题在于国家战略的失误。 自1888年北洋水师成军后,清政府出于财政压力,连续数年停止添置新舰。 而同一时期的日本举全国之力发展海军,甚至天皇都带头捐出内帑。 这种国家意志的差异直接反映在两国海军的发展速度上。 至甲午战争前,日本海军在总吨位、舰艇新度、火炮数量等关键指标上已完成反超。 海战后的处置更显清政府的战略短视。 北洋水师退守威海卫后,本应积极整备,寻求再战。 但清政府一味避战保船,最终导致舰队被全歼于港内。 这种消极防御的策略,使得中国丧失了最后的海上反击能力。 从更广阔的视角看,甲午海战的失败不仅是军事上的失利,更是传统农业文明与近代工业文明碰撞的必然结果。 日本通过明治维新建立了完整的近代工业体系,能够自主生产军舰火炮。 而清朝的洋务运动仅停留在表面学习,未能触及制度变革的核心。 这种根本性的差距,注定北洋水师难以与日本联合舰队抗衡。 但是,这场失败也催生了中华民族的觉醒。 战后,维新变法、辛亥革命等变革接踵而至,中国人民开始了寻求复兴的艰难历程。 北洋水师将士表现出的爱国精神,如邓世昌的"誓与军舰共存亡",林永升的力战不屈,都成为民族精神的重要组成部分。 这些英勇事迹通过报刊、戏曲等形式广为传播,激励着后来者前赴后继。 从军事专业角度分析,甲午海战留给后人诸多启示。 海军建设需要长期持续投入,任何中断都会导致实力衰退。 现代海战强调体系作战,单舰性能再优异也难以改变整体战局。 官兵素质与武器装备同等重要,必须同步发展,指挥系统的抗毁伤能力至关重要。 这些经验教训,对今天的国防建设仍具有参考价值。 主要信源:(中国新闻网——北洋水师美籍洋员忆甲午海战:尸体累累 骨肉横飞)