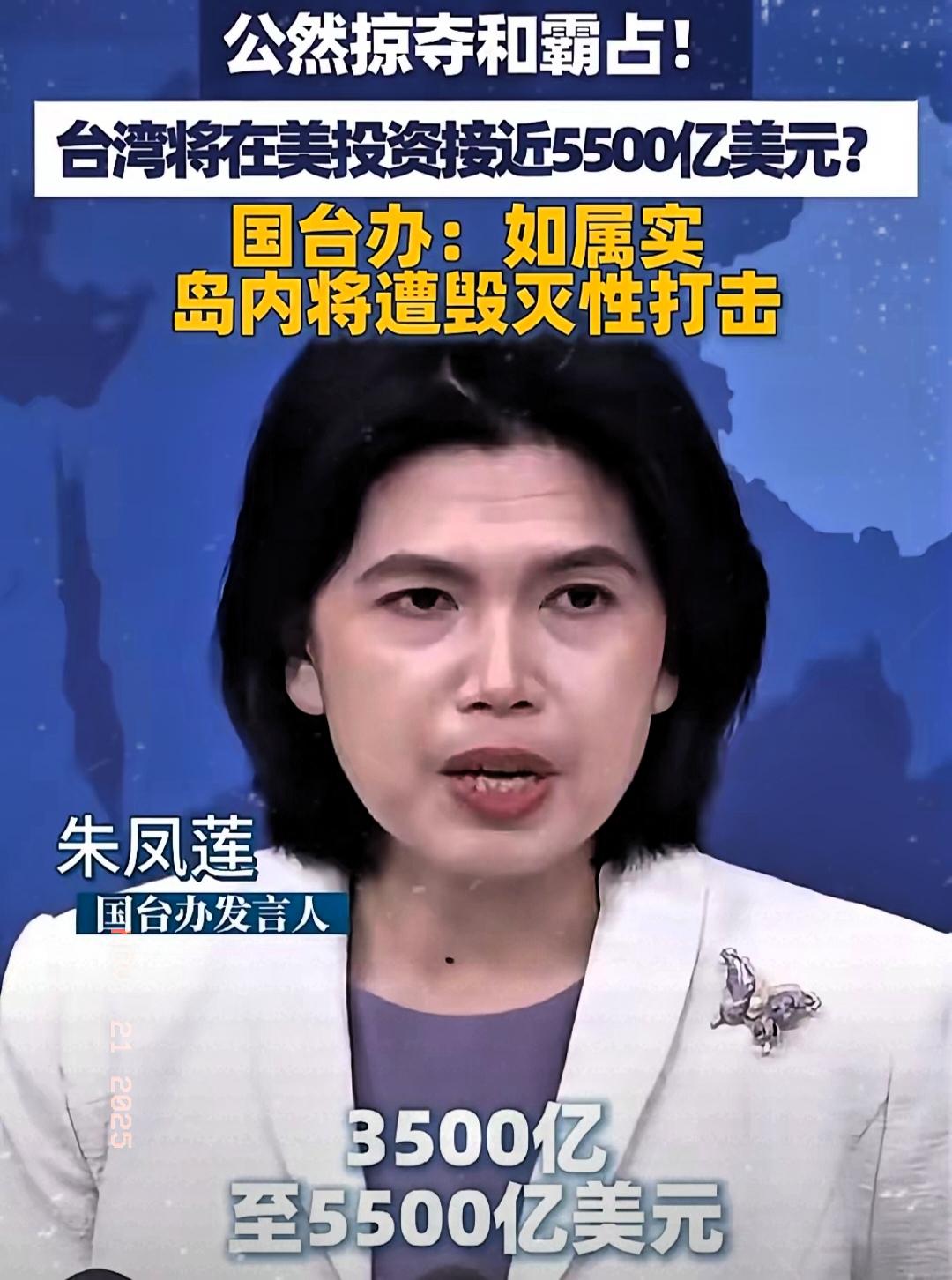

侯汉廷举报沈伯洋:人是我检举的的。 最近,台湾警方对外放话:谁要是转发“大陆要抓沈伯洋”的消息,就算违法。 连分享、讨论都不行。 可就在所有人闭嘴的时候,新党民意代表侯汉廷,站了出来。 他没躲,没否认,反而对着镜头,一字一句地说:向大陆举报沈伯洋的,就是我。 台湾警方此次反应过度,暴露其内心虚弱。这种恐惧,源于三个事实:沈伯洋与美国智库的金钱往来已有实锤、其“认知战”研究涉嫌违法、且已有更多“台独”分子被调查。 更关键的是国际反应。美国在台协会(AIT)在禁令发布后保持沉默,与以往动辄“关切”的态度大相径庭。这种反常,暗示美方已收到相关证据,不愿引火烧身。 侯汉廷的举报完全合法,根据两岸共同打击犯罪协议,举报分裂国家行为属于履行公民责任。更值得注意的是,沈伯洋所在的“台湾民主基金会”,2025年预算中有2.3亿新台币来自美国国家民主基金会(NED),这种境外资金介入已涉嫌违反台湾地区现行法律。 从国际法看,联合国《制止向恐怖主义提供资助的国际公约》明确规定,接受境外资金从事分裂活动属违法。 这让人想起2019年揭发“共谍案”的王立强事件,当时澳洲媒体大肆炒作,最终却被证实是造假闹剧。而此次侯汉廷敢公开具名举报,正因手握确凿证据。 更深远的是历史轮回。1950年吴石案发时,台湾当局同样禁止舆论讨论,但真相终究水落石出。历史证明,用封锁消息掩盖问题,只会加速问题爆发。 特朗普重返白宫后,对台政策更趋务实,2025年8月,美国务院突然将“台湾民主基金会”从合作伙伴名单中移除。 更实质的是利益计算。美国军火商发现,民进党当局的“抗中”表演已严重影响其在华利益。洛克希德·马丁公司2025年第三季度财报显示,对华民用飞机零部件收入暴跌40%,这种损失让美国商界开始反思。 国台办2025年推出的“台独顽固分子清单”已有实质行动。根据《反分裂国家法》实施细则,大陆司法机关可基于举报材料启动调查。此次举报的突破性在于:首次由台湾人士主动提供证据,这为跨境执法开辟新路径。 更厉害的是证据固定技术,大陆司法机关采用区块链存证,确保举报材料不可篡改。这种技术保障,使侯汉廷敢于公开挑战台当局的言论管制。 侯汉廷代表的新党新生代,正在改变统派策略。他们放弃被动防守,转而主动出击。这种转变,反映年轻统派更自信、更熟悉现代传播规律。2025年地方选举中,新党在青年选民中的支持率上升8%,就是明证。 更深刻的是理念革新,新党不再简单强调“一中各表”,而是直指“台独”分子的违法事实。这种“以法反独”的策略,比政治口号更有说服力。 台当局的禁令适得其反。心理学上的“逆反效应”使相关话题阅读量暴增300%。侯汉廷的记者会视频,在禁令发布后24小时内播放量突破500万次。这种“越禁越火”的现象,反映民众对真相的渴望。 侯汉廷将举报定义为“清除害群之马”,而非政治斗争,这种框架,使中间选民更易接受。民调显示,40岁以下群体中,支持“依法查处境外势力代理人”的比例达65%。 台当局陷入两难:若起诉侯汉廷,需公开案件细节,反而助长舆论关注;若不起诉,则显执法不公。这种困境,暴露其所谓“司法独立”的虚伪性。 更严重的是法律冲突。台湾地区现行“刑法”中确有“外患罪”条款,但该条款适用于“勾结外国政府”。而沈伯洋勾结的是美国非政府组织,这使检方难以适用最重罪名。 西方媒体此次报道相对克制。CNN在报道中罕见提及“沈伯洋与美国军火商的关联”,BBC则重点分析“台湾言论自由的边界”。这种平衡报道,反映国际社会对“台独”认知的变化。 务实的是商业考量,跨国公司在台业务占其全球营收平均不足1%,而大陆市场占比超20%。这种经济现实,使国际商界不愿为“台独”火中取栗。 解放军在侯汉廷举报后的动作值得玩味。东部战区在台海举行的“例行训练”,首次加入“认知作战防护”课目。这种针对性演练,显示军方对舆论战的高度重视。 2025年9月,解放军在福建部署的新型无人机,具备阻断非法广播信号能力。这种技术优势,为反“独”行动提供硬支撑。 台湾民众对“反中牌”开始免疫。2025年民调显示,相信“大陆会因言论动武”的民众比例降至28%,较2020年下降22个百分点。这种理性回归,使“台独”煽动效果大打折扣。 更积极的是交流深化。尽管政治氛围紧张,但2025年1-9月两岸婚姻登记数同比增12%,台生赴陆就读人数创历史新高。这种民间往来,正在消解政治对立。 侯汉廷的勇气,打破了一个谎言循环:当所有人都因恐惧而沉默时,真相会被埋没。但他的行动证明,只要一个人敢站出来,沉默螺旋就会被打破。 历史将记住这个瞬间:不是因为他举报了谁,而是他捍卫了说实话的权利。在两岸关系的历史关口,这种勇气比任何政治算计都更珍贵。