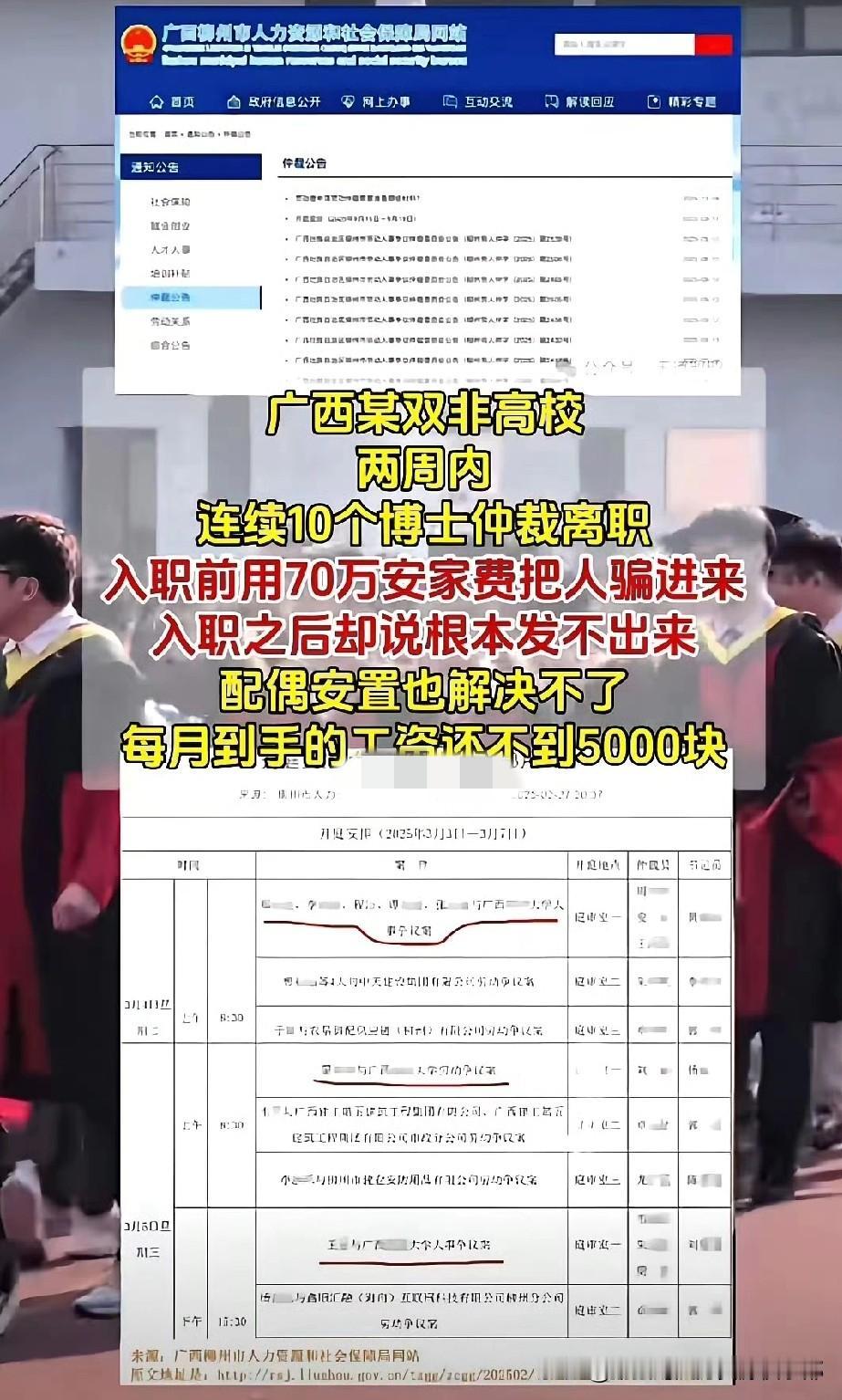

广西某双非高校,俩星期内跑了十个博士,个个都是仲裁走的!为啥?安家费70万白纸黑字写得好好的,人来了,钱没了影儿,配偶工作没安排,每月到手五千块不到,实验室是图纸上的,住房是嘴皮子上的。这哪是引进人才?分明是请君入瓮嘛! 这些博士,当初可是拎着行李、揣着理想来的,以为找到了事业的落脚点,结果倒好,成了学校“人才引进”报表上的一个数字,装饰门面的花瓶。学校申报硕士点、应付检查的时候,把博士当“心头肉”,可实际待遇上,却成了“自家孩子好说话”,啥承诺都敢开,啥支票都敢画,到头来兑现不了,反而怪博士们“缺乏契约精神”。这不就跟某些无良公司画大饼一个套路吗? 更憋屈的是,你想走?没那么容易!学校早就备好了“天价违约金”这把锁。你读博,学校支持了点费用,那就得签服务合同,少则五年,多则八年,提前走人?赔钱!十几万、几十万不等。忻州师院那个女博士,人想走,学校开口就是51万;贺州学院的小夏,辞职被要17万。这钱怎么算出来的?有的是按未完成服务年限乘年费,有的还把工资、补贴、甚至“职称补偿费”都算进去。说白了,就是不想让你轻易离开。 仲裁赢了又怎样?学校一句“不服,要起诉”,就能把你档案卡得死死的,让你找不到新工作。法律条文本身也有模糊地带,比如说可以提前30天书面离职,“但双方另有约定的除外”。得,这“另有约定”就成了学校的尚方宝剑。普通老师跟高校打官司,耗时间耗精力,最后往往只能妥协。 根子在哪?有些高校,特别是些“双非”院校,为了凑够博士数量、申硕士点,不顾实际能力“抢人”,开出一堆空头支票。人才引进来之后,配套支持跟不上,管理方式还是老一套“卡、拖、要”。教育部早就发过文,要求高校人才引进不能搞“虚假宣传”,要兑现承诺,不能扣压档案阻止流动,可下面执行起来,走了样。 这不只是高校的问题,这是职场诚信的大问题!无论是企业还是高校,都得明白:信用是金。签了字,就得认账。光靠“感情留人”“事业留人”空喊口号,不如先把答应人家的真金白银、基本条件落实到位。也希望有关部门查,不能只查个别案例,得查查这套“引进时吹上天,引进后晾一边”的系统性套路。 最后说句实在的,博士们用脚投票,52%去了企业,不是不爱国不爱科研,是怕了这空头支票。高校要想真正留住人才,就得先把合同当法律,把承诺当债务,别让那些怀揣理想的年轻人,寒了心又耗尽了青春。