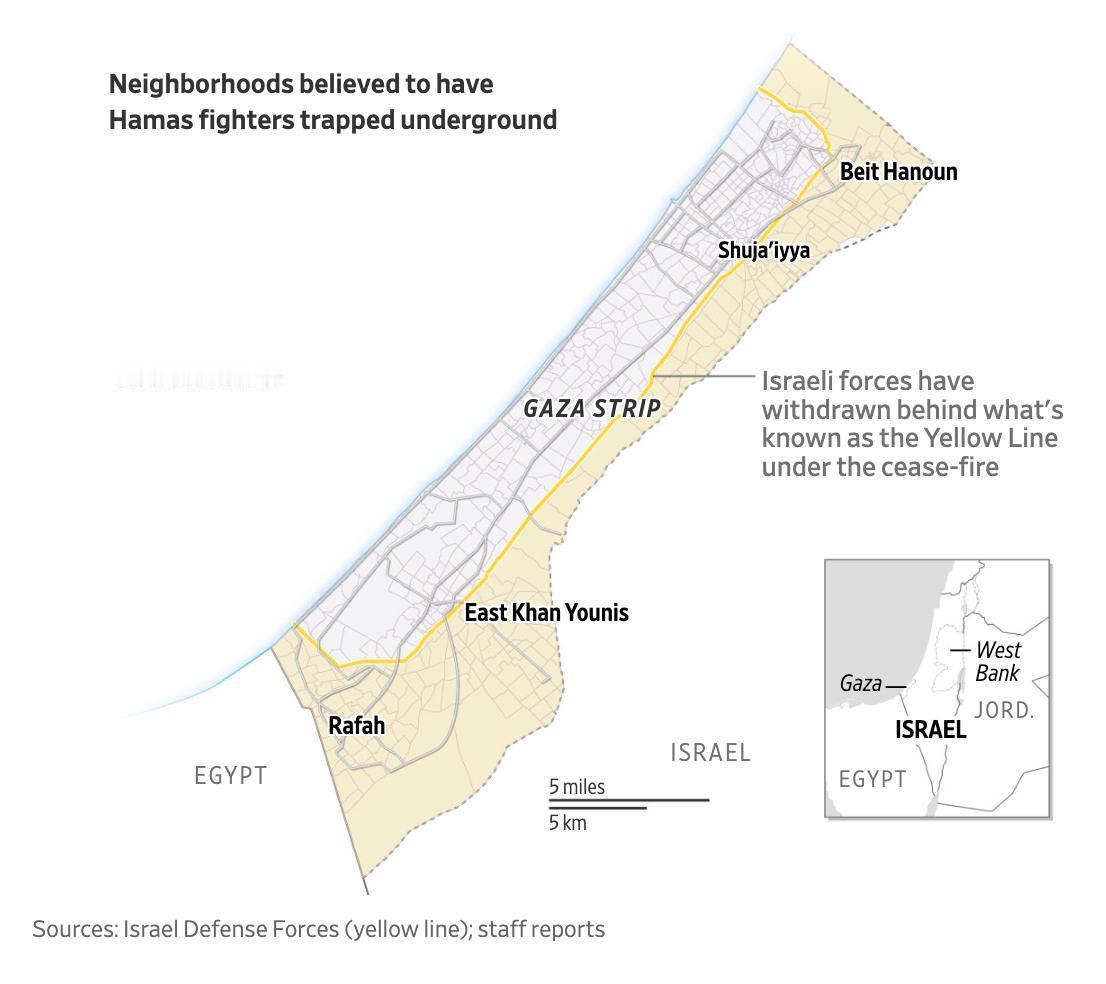

哈马斯领导层表示,已经与被困在加沙拉法地下隧道中的 150 名哈马斯战士失去了所有联系,担心他们已经饿死,据悉,以色列正在用混凝土封堵隧道。 停火协议生效后,以色列虽然从加沙部分地区撤军,但对拉法等战略要地的掌控却丝毫未松手。 此前,以军就已经对加沙的地下隧道展开“切割式封堵”,不仅用混凝土泵送密封,单条隧道注入2万多立方米密封材料,还配合海水灌注和钻地炸弹爆破,试图彻底摧毁哈马斯赖以生存的地下网络。 哈马斯方面,这一次则是彻底失去了与150名拉法及汗尤尼斯地下隧道战士的联系,补给断绝,通讯中断,外界几乎已无法得知被困者的真实状况。 加沙地下隧道网络总长约720公里,是哈马斯的“生命线”,不仅是武器库、指挥中心,更是人员输送通道。 以军将其视为“反恐核心目标”,据最新披露,已有超过40%的隧道被摧毁,更重要的是,这样的“非接触式”封堵,可以大大降低地面作战的风险。 以色列历史上曾多次在隧道作战中遭遇哈马斯的突然袭击,仅去年就有3名以军士兵因此阵亡。 从战术角度看,隧道封堵还有更深的战略意图,以军正在把对隧道的控制权与人质遗体的交还紧密挂钩,只有哈马斯先移交剩余人质遗体,以色列才考虑开放人道主义通道。 这种“捆绑式博弈”,让被困战士的命运成了大规模谈判的一部分。 哈马斯方面,眼下除了公开喊话,几乎无能为力。隧道被完全切割,深达地下70米的空间里,储备物资早就告罄。 这个时候,哈马斯的声明是向国际社会释放人道主义危机的信号,试图施压以色列开放救援通道,同时也是回应内部压力,安抚支持者,掩盖自身无法救援的尴尬。 舆论场上,还有消息称部分被困人员因“深感被领导层抛弃”曾违抗指令,但哈马斯官方目前仍统一口径,将其定性为“失联战士”。 这场隧道困局,已经成为以哈谈判桌上的难解结,以防长卡茨表态强硬,提出将“无条件摧毁隧道并消灭哈马斯武装”,拒绝单独为被困人员开放任何通道。 欧盟批评以色列“过度使用武力”,联合国则多次呼吁恢复人道援助,而美国则偏向以色列,支持其“反恐措施”,并推动“上缴武器换安全通行”的方案。 停火协议的脆弱性也在这次事件中暴露无遗,哈马斯被困战士的问题,已经成为各方谈判的焦点。 阿拉伯国家官员透露,“如何处置被围困武装分子”已成为当前阻碍协议落实的核心争议点之一,毕竟,这不仅关乎150人的生死,更是对双方底线和未来博弈格局的直接考验。 接下来如果有第三方斡旋,或许能让红十字会进入部分区域,但前提是哈马斯战士必须先上缴武器,并且只允许非战斗人员撤离,局势或许会稍有缓和。 如果谈判无法达成,被困人员因饥饿、缺氧或隧道坍塌而死亡的风险极高,此举极可能引发哈马斯的报复性袭击,令原本脆弱的停火局面再次崩溃。 更大的可能是,被困问题纳入整体交换框架,150名战士的命运,将与人质遗体移交、巴勒斯坦囚犯释放等议题捆绑,成为更大范围谈判的一部分,短期内很难单独解决。 以色列的强硬策略固然有安全考量,但对被困人员的生命权利同样引发国际社会关注,欧盟和联合国的呼吁,凸显了各方对平民和战斗人员人道待遇的忧虑。 美国虽然支持以色列反恐,但在国际舆论压力下,也不得不推动某种程度上的人道通行方案。 地下网络曾是哈马斯赖以生存和反击的“王牌”,但随着以色列新战术的推进,这一优势正在快速丧失。 这场地下战争的背后,是加沙普通人的苦难,隧道被封堵,不仅战士被困,连带周边社区的平民补给也受到严重影响。 以军“切割式”作战,将加沙地下网络分割成一个个“孤岛”,大量物资和救援根本无法送达,对于被困人员来说,生存的希望随着时间流逝愈发渺茫。 而对于哈马斯,如何向支持者交代,更是一次组织信誉的考验。 从整个局势来看,这起事件再次说明,巴以停火协议本身极其脆弱,军事手段和人道危机交织,使得每一次局部事件都有可能演变为大规模冲突。 被困人员问题,如果无法妥善处理,极可能成为新一轮冲突的导火索。 可以预见,短期内被困人员问题很难有解,即便开放人道通道,也必然伴随严格的条件和政治交换。对于哈马斯而言,这既是一次组织危机,也是未来谈判的筹码。 对于以色列,如何处理这批战士的命运,既考验军事决策,也将影响国际形象。 这150名被困战士的命运,最终或许只是整个加沙冲突冰山一角,却真实反映了当前巴以僵局的复杂与残酷。 无论是军事手段还是外交博弈,都难以在短时间内找到真正的出路。加沙地下的黑暗空间,正是这场拉锯战与人道危机的最现实写照。 参考信源: 以军在加沙北部封堵哈马斯地下设施——2025-08-16 央视新闻