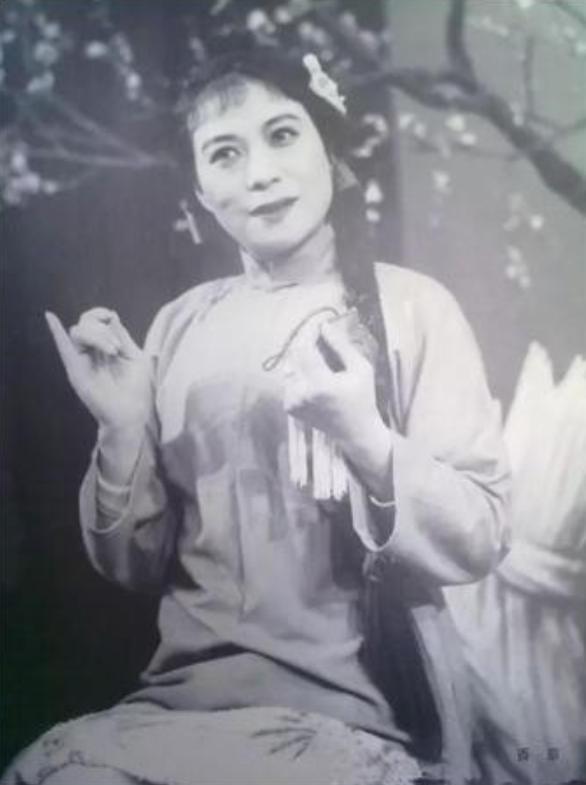

1967年,北京某医院,女人躺在冰冷的走廊上,挣扎了整整两天才咽了气。护士整理她的遗体时,突然发出惊呼:“她的手心里有字!”周围的人纷纷凑过来,看清女人手心的字时,大家都沉默了。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”,留下您的精彩评论与大家一同探讨,感谢您的强烈支持! 1967年寒冬的北京城,凛冽的北风呼啸着穿过医院的走廊。 评剧表演艺术家小白玉霜躺在冰冷的长椅上,生命正悄然流逝。 这位曾经在舞台上光彩照人的艺术家,此刻却无人问津。 当护士最终前来整理遗体时,意外发现她紧握的掌心有一行歪歪扭的字迹: "我没有文化,你们还要欺负我"。 这行字仿佛诉说着一个时代艺术家的无奈与悲凉。 小白玉霜的人生始于1922年山东的一个贫苦农家。 5岁那年,家乡闹饥荒,父亲带着她一路逃难到北京。 为了活命,父亲忍痛将她卖给当时著名的评剧演员白玉霜做养女。 从此,这个本名叫李再雯的小姑娘开始了与戏曲结缘的一生。 在养母严格得近乎苛刻的教导下,小白玉霜从小就开始学习评剧。 每天天不亮就要起床练功,背台词、练身段、学唱腔。 严冬里手指冻得通红,盛夏时戏服被汗水浸透,但她从未叫过苦。 凭着过人的天赋和勤奋,她很快在同期学员中脱颖而出。 15岁那年,她随戏班到上海演出。 正值演出旺季,养母却因感情问题不辞而别,戏班顿时陷入困境。 关键时刻,班主决定让小白玉霜顶替上场。 第一次使用"筱白玉霜"这个艺名登台的她,以一出《杜十娘》惊艳四座。 台下观众掌声雷动,谁也没想到这个年轻姑娘能有如此出色的表演。 1943年,养母白玉霜因病去世,21岁的小白玉霜挑起了重担。 她组建了自己的戏班"阳秋社",开始对传统评剧进行创新。 她大胆吸收京剧、梆子等剧种的优点,创造出独具特色的表演风格。 她的唱腔婉转悠扬,表演细腻传神,很快在评剧界崭露头角。 解放后,她排演的新编评剧《小女婿》、《刘巧儿》等剧目广受欢迎。 这些剧目贴近人民生活,唱出了普通人的心声。 1951年,她还受到毛泽东主席的接见,这是对她艺术成就的充分肯定。 那时的她,站在人生的巅峰,艺术之路一片光明。 然而在个人生活方面,小白玉霜却历经坎坷。 她有过三段婚姻,但都以失败告终。 由于早年被人下药,她失去了生育能力,这成为她心中永远的痛。 每当看到别人家的孩子,她总会暗自神伤。 在艺术创作上,她始终追求完美。 为了演好一个角色,她可以反复琢磨数月; 为了一个唱腔,她能够练习上千遍。 她带领戏班走南闯北,为评剧艺术的传播发展做出了重要贡献。 许多偏远地区的观众,都是通过她的演出第一次接触到评剧艺术。 1966年,特殊时期的到来改变了这一切。 她和好友新凤霞一起被批斗,关进"牛棚"。 曾经在舞台上光彩照人的艺术家,如今却要忍受各种侮辱和折磨。 更让她心痛的是,回到家还要面对丈夫和继子的批斗。 内外交困之下,这位曾经坚强的艺术家渐渐失去了活下去的勇气。 1967年12月17日,在经历又一轮批斗后,小白玉霜吞服了大量安眠药。 被送往医院后,由于当时的特殊环境,医生在病历上写下"黑帮分子,不予治疗"的字样。 四天后的深夜,45岁的小白玉霜在医院走廊里永远闭上了眼睛。 直到1979年,小白玉霜才获得平反昭雪。 在八宝山举行的追悼会上,人们用一个装着戏服的骨灰盒来纪念这位杰出的艺术家——她的骨灰早已不知所踪。 当年那些曾经批斗她的人,也来到追悼会现场,向她鞠躬致歉。 如今,当我们重温《小女婿》、《刘巧儿》这些经典剧目时,依然能感受到小白玉霜留下的艺术魅力。 她塑造的那些生动形象,她创新的那些精彩唱段,都成为评剧艺术的宝贵财富。 虽然她的人生充满悲剧,但她对艺术的执着追求和卓越贡献,将永远被后人铭记。 小白玉霜的故事是一个时代的缩影,它让我们看到艺术家的坚韧与执着,也让我们反思如何更好地保护和发展传统文化。 在今天的文化环境中,我们更应该珍惜艺术创作的自由,尊重艺术家的劳动成果,让这样的悲剧不再重演。 主要信源:(豆瓣——李再雯 Zaiwen Li)