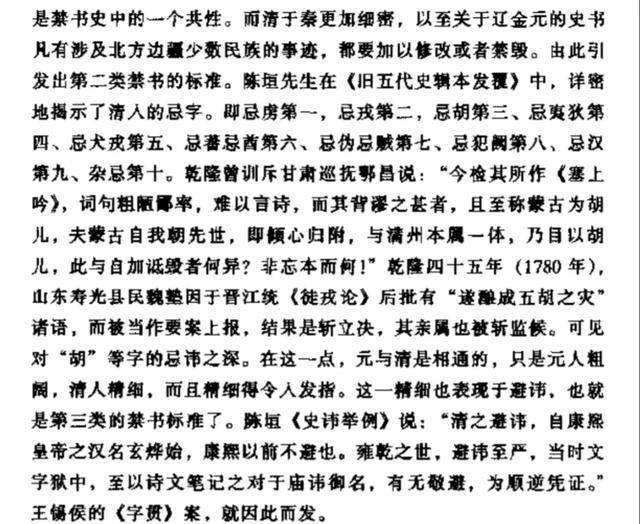

清朝禁书的变态心理,不喜欢“胡虏”二字,不喜欢“汉”这个字。 乾隆皇帝弘历生于康熙五十年,是雍正皇帝的第四子,早年接受满汉双语教育,还学习骑射技能。雍正登基后,将他秘密立为储君,到雍正十三年继位,年二十五岁。初期统治注重稳定边疆和经济发展,推动水利工程和农业生产,人口从一亿多增到三亿,国库收入充裕。他兴建圆明园和避暑山庄,收藏大量艺术品,还亲自参与诗文创作,编纂书籍。 乾隆对文化控制逐步加强,从乾隆二十年开始,设立四库全书馆,收集全国图书,但同时启动大规模查禁行动。文字狱案件从这时增多,起因多为书籍或诗文中出现敏感词语。他亲自审阅上报材料,下令调查可疑内容。乾隆三十七年,四库全书正式开馆,三百多名学者参与编修,乾隆要求删除或修改涉及少数民族的负面描述。禁书范围包括辽金元史书,只要提到北方民族事迹,就需调整或销毁。 乾隆的个性决定了他的政策方向,他对满洲身份敏感,容不得任何可能挑战统治的言论。文字狱不只针对官员,还涉及普通读书人,乾隆通过地方巡抚和督抚系统监督执行。乾隆四十二年,四库全书完成七万九千多卷,但过程中焚毁图书达数万种。乾隆晚年退位给嘉庆,仍以太上皇身份掌控大局,到嘉庆四年去世,享年八十九岁。他的统治期内,文字狱上百起,影响了清代文化传承。 清廷在禁书中对某些字眼特别忌讳,尤其是那些可能侮辱满洲或蒙古的称呼。乾隆厌恶“胡虏”这类词,因为它常用于指北方少数民族入侵者。他也反感“汉”字的突出使用,以免强化满汉对立。学者陈垣后来总结清人忌讳十类,忌虏排第一,忌胡第三,忌汉第九。这些忌讳反映了统治者维护民族统一的需要,乾隆多次在诏书中强调满蒙一体。 甘肃巡抚鄂昌是满洲旗人,在边疆任职时作诗,其中用“胡儿”指蒙古地。乾隆看到后,认为这等于侮辱满洲,因为蒙古早与满洲结盟。他下令召鄂昌入京,训斥一番,但因鄂昌是旗人,仅此了事,没有进一步处罚。后来在胡中藻案中,鄂昌因曾为其诗集作序,又被牵连。 山东寿光人魏塾是普通民众,在阅读江统《徙戎论》后批注,提到迁戎导致五胡之灾。乾隆判定这影射清廷,下旨逮捕,判斩立决,其著作全部焚毁,家人判斩监候。这类案件中,乾隆要求彻底销毁涉案人所有文字,防止传播。清廷通过这些事例强化控制,禁书不止于销毁,还包括修改史书内容。 乾隆的禁书心理源于对满洲统治的维护,他担心汉人用旧称呼唤起民族记忆。鄂昌案显示旗人待遇不同,汉人如魏塾则从严处置。清代文字狱多因类似字眼引发,乾隆亲自批示多数案件,确保执行到位。 乾隆加强禁书后,文字狱扩展到全国,四库全书编修中删除大量内容,涉及少数民族史籍的负面描述多被替换。各地官员搜缴图书,焚毁违禁之作,古籍损失严重。乾隆四十五年,魏塾被执行死刑,其家人流放边疆。鄂昌在胡中藻案中被赐自尽,家产抄没。 乾隆继续推动政策,四库全书分藏多处阁楼,但禁书行动导致文化断层。乾隆六十年禅位嘉庆,仍掌实权,到嘉庆四年去世。嘉庆上台后,缓和部分措施,但清廷忌讳影响持续,古籍多已散佚。 清朝禁书的这种心理,在乾隆时期达到顶峰。他对“胡虏”和“汉”字的厌恶,源于满洲作为少数民族统治者的地位不安。满洲入关后,面对汉人人口优势,乾隆通过文字狱压制潜在不满。禁书不止于销毁,还包括重修史书,如将辽金元事迹正面化,避免负面标签。 乾隆的政策影响深远,清末文化界对历史叙述仍受限制。满洲统治者忌讳“胡虏”,因为它提醒人们满人曾被视为外族。“汉”字的忌讳,则是为淡化民族界限,推行满汉一家。乾隆训斥鄂昌时,强调满蒙一体,这反映了联盟的重要性。 文字狱高峰在乾隆中后期,案件从诗文扩展到史书批注。魏塾批《徙戎论》,乾隆视之为大逆,立即处置。鄂昌诗中“胡儿”,虽未直接获罪,但累积导致下场惨淡。清廷通过这些强化权威,乾隆亲自过问,确保无遗漏。

用户33xxx50