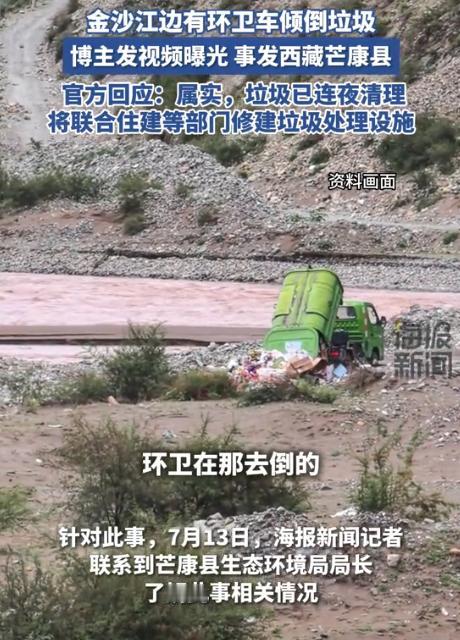

刘震云这段话说得太对了:“旅游其实并没有太大的意义。当你去到不同的城市旅游,会发现那里和自己居住的地方并没有太大的区别。” 2025年秋天的旅游市场正经历着微妙变化。某旅行平台数据显示,国庆假期前两周,“网红景点避雷”的搜索量暴涨300%,西安回民街的肉夹馍队伍被吐槽“比春运火车站还长”,拉萨八廓街的甜茶馆里挤满举着云台直播的博主。 这些场景与十年前“上车睡觉、下车拍照”的跟团游形成诡异呼应,只不过换上了短视频时代的滤镜。当游客们举着“人生总要来一次XX”的标语牌在打卡点排队时,他们究竟在追逐什么? 心理学中的“代偿机制”给出了部分答案。某职场调研机构发现,78%的受访者将旅游视为“逃离现实压力的出口”。在996工作制和KPI考核的重压下,人们把旅游异化为精神止痛药:用三天两夜打卡七个景点的“特种兵式旅行”对抗日常的虚无,用朋友圈的九宫格照片证明自己“活得精彩”。 但这种补偿往往陷入恶性循环——越是依赖旅游填补内心空洞,越会发现目的地与家乡的趋同:商业街的霓虹灯招牌换了个地名,小吃街的烤肠和奶茶店与楼下商场如出一辙,就连导游词里的历史典故都带着标准化的塑料感。 商业化浪潮的冲刷让这种趋同愈发明显。某文化研究团队历时三年追踪二十个“必打卡”古镇后发现,93%的古镇存在“三件套”现象:青石板路+文艺小店+网红民宿。 在苏州平江路,某家自称“百年老字号”的苏绣店,货架上摆着义乌小商品市场批发的丝巾;在厦门曾厝垵,某家“独家秘制”的沙茶面,汤底配方来自连锁餐饮加盟商。当旅游开发变成流水线作业,连“特色”都成了可复制的商品,游客自然会产生“到哪儿都一样”的错位感。 但总有人能在同质化的景观中找到裂缝里的光。在青岛老城区,有位退休教师连续五年记录巷口修鞋匠的故事,用三百多段对话拼凑出城市记忆的拼图。 在敦煌鸣沙山,一群背包客放弃骑骆驼,选择在月牙泉边静坐到日落,看沙丘线条随光线变幻出十二种色彩,在成都玉林路,几个年轻人用三个月时间走访二十家苍蝇馆子,整理出比美食攻略更鲜活的“市井味道地图”。 这些旅行者像考古学家般在现代化浪潮中打捞失落的细节,他们发现:真正的风景不在攻略标注的景点,而在菜市场阿婆多给的一把香菜里,在茶馆老板讲古时溅出的茶沫里,在暴雨天陌生路人递来的伞柄温度里。 这种认知转变正在重塑旅游生态。某OTA平台2025年半年报显示,“深度文化体验游”订单量同比增长157%,其中“与当地人同吃同住三天以上”的产品最受欢迎。 在呼伦贝尔草原,游客跟着牧民学习辨认二十种野草的药用价值;在景德镇古窑,旅行团参与从拉坯到烧制的完整制瓷流程;甚至有旅行社推出“城市隐士计划”,带游客体验社区图书馆管理员、早餐店帮工等本地生活角色。 当旅游从“观看”转向“参与”,从“征服”转向“融入”,那些曾被忽视的平凡场景突然焕发出魔力——原来每天经过的公园长椅,换个角度能看到整片银杏林的黄金雨;原来楼下早餐铺的油条配方,藏着三代人传承的温度。 刘震云的洞察之所以引发共鸣,在于他戳破了旅游的“意义幻象”。当人们停止用“去过多少地方”丈量人生价值,当旅游回归“体验生活”的本质,那些被打卡焦虑掩盖的细微美好才会浮现。 就像有人能在窗台的花盆里看见四季轮回,有人走遍世界仍抱怨饭菜难吃——旅游的意义从来不在目的地,而在出发时那颗愿意感知的心。你最近一次旅行中,哪个瞬间让你突然读懂了这座城市?或许答案就藏在某个未被攻略记载的转角里。