当大盘在6000点的狂热中沸腾时,有人看到的是泡沫破灭的风险,有人却在角落里发现了市值仅几十亿的医药新秀;当指数跌穿2800点的恐慌蔓延时,多数人忙着割肉离场,少数人却在白马股的废墟中捡到了被错杀的珍珠。这两种截然不同的结局背后,藏着价值投资最朴素的真理:市场永远不缺机会,缺的是发现低估价值的眼睛。 四次牛熊轮回:低估值永远是安全垫 回望A股二十余年的波动史,每一轮极端行情都在重复相似的剧本。2007年的6000点巅峰期,钢铁、煤炭等传统行业被炒到百倍市盈率,泡沫破裂后股价腰斩再腰斩。但彼时那些年增速超30%的医药企业、连锁消费品牌,市盈率仅20-30倍,市值不足百亿,就像襁褓中的巨人——即便买在当年最高点,十年后仍能收获十倍涨幅。 2015年的5000点狂欢中,创业板公司平均市盈率突破百倍,而茅台、格力等白马股市盈率仅10-15倍。当杠杆资金退潮引发股灾时,这些被冷落的蓝筹股却成了资金的避风港,此后五年年化收益率超过20%。市场永远在制造分化,而分化中藏着最清晰的路标。 2021年的结构性牛市里,白马股被捧上神坛,新能源基金爆款频出,而以能源、基建为代表的央企股却在历史低位徘徊,股息率普遍超过5%。随后三年,前者跌幅普遍达70%-90%,后者却在高股息的支撑下逆势上涨,成为熊市中的"定海神针"。 到了2024年初,曾经高高在上的白马股经过三年调整,估值回到历史低位,部分消费龙头市盈率不足15倍,科技企业市净率跌破2倍。历史再次重演——那些在恐慌中被抛售的优秀公司,正重新披上"低估值"的铠甲。 价值投资的真谛:不恋赛道,只追性价比 很多人对价值投资存在误解,认为就是抱着银行股、石油股长期不动,或是死磕消费、医药等"长坡赛道"。但市场反复证明,没有永远的黄金赛道,只有永远的估值周期。 2007年的消费医药是低估的新兴势力,2015年的蓝筹股是被低估的价值洼地,2021年的高股息央企是被遗忘的宝藏,2024年的白马股又成了低估的标的。价值投资从不绑定特定行业,而是像猎人追踪猎物一样,永远盯着估值与价值的剪刀差。当某个领域的优秀公司价格低于内在价值时,就是出击的信号;当价格远超价值时,就果断转身寻找下一个目标。 这就像在菜市场买菜,聪明的主妇从不在乎市场整体人流量多少,只关心今天的猪肉是否打折、蔬菜是否新鲜。股市里的"性价比",就是市盈率、市净率、股息率等估值指标与企业盈利能力、成长速度的匹配度——好公司遇到坏价格,才是真正的投资机会。 长期复利的秘密:与大盘"渐行渐远" 短期来看,股价波动难免受大盘指数影响,就像小船总会被海浪推着起伏。但把时间轴拉长到五年、十年,真正决定收益率的,是你买入时的估值是否合理,以及公司是否在持续创造价值。 那些在2007年买入低估值医药股的投资者,即便经历2008年暴跌、2015年股灾,长期收益依然跑赢大盘数倍;2015年布局蓝筹股的资金,在2018年熊市、2020年疫情冲击中,依然能收获稳定分红与估值修复的双重收益。这就是价值投资的复利魔法——短期波动是市场情绪的杂音,长期收益才是企业价值的回声。 结语:不猜指数高低,只做价值守望者 A股市场永远在重复"高估-低估-再高估"的循环,就像四季更迭从不缺席。当别人在讨论大盘会涨到4000点还是跌到2800点时,真正的价值投资者正在财报里寻找被低估的成长;当市场热炒某个概念赛道时,他们在计算估值泡沫何时破裂;当恐慌情绪蔓延时,他们在筛选哪些优秀公司被错杀。 投资的本质,是与时间做朋友,与价值共成长。与其焦虑指数的高低,不如修炼识别价值的能力——无论大盘在2000点还是6000点,总有被低估的优秀企业在等待发现,而发现它们的人,终将收获时间的馈赠。这就是穿越牛熊的终极密码,也是价值投资最动人的魅力。

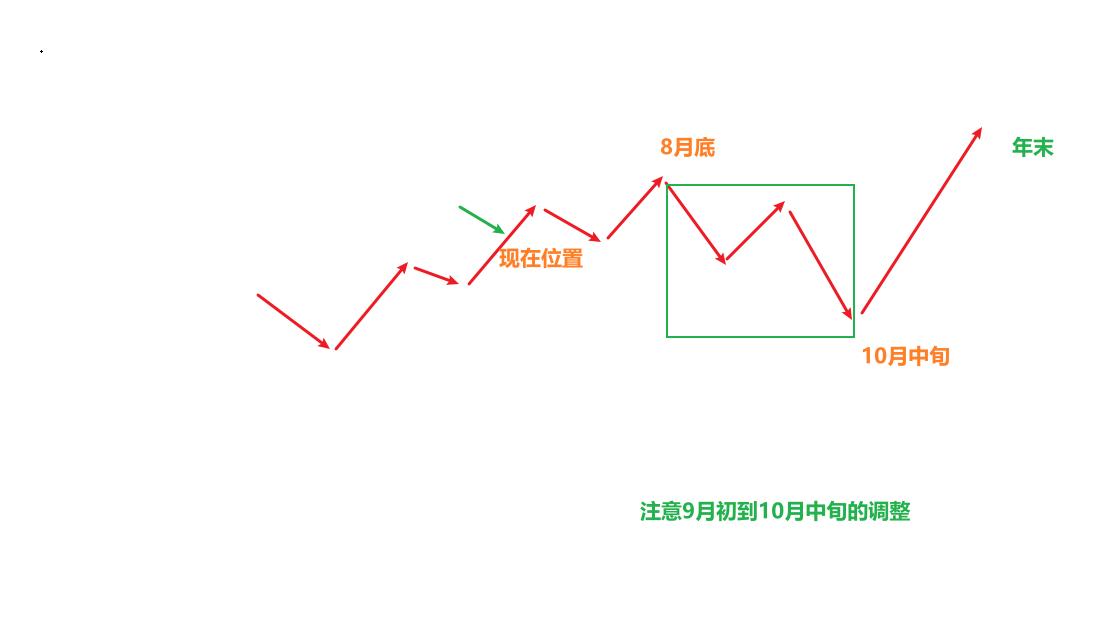

这波牛市行情,老股民挣钱的没几个!新股民反而赚得盆满钵满!大家发现没有,这次的

【21评论】【15点赞】